三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

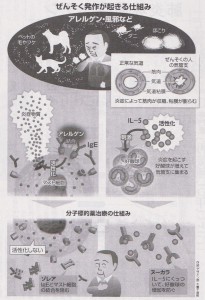

リハビリ通信 No.261 重症ぜんそく分子標的薬について

2018年06月05日(火) QAリハビリテーション科1新着情報

|

(読売新聞2018.4.14)

ぜんそくはホコリやダニと言ったアレルギー物質(アレルゲン)などにより炎症で気管支が狭くなる状態です。治療としては気管支を広げる薬と炎症を抑えるステロイド薬を使用します。ステロイド薬は副作用の心配から薬の量を減らし症状が重くなる悪循環に陥りやすいのです。現在は重症患者の治療として分子標的薬を使用することが多くなってきています。 分子標的薬はアレルギー症状を起こす体内の原因物質に付着して無力化します。デメリットとしては値段が高く、対象が重症患者に限られていることです。また、根本的な治療薬ではありません。今まで治療が困難であった人にも健康的な生活が獲得できる治療薬です。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

リハビリ通信 No.260 起き上がり動作について

2018年05月20日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

長期にわたる臥床や活動性が低下することにより生じる筋力低下の影響で、日常生活動作に支障をきたす状態になった方の運動療法を担当する機会があり、その中でも起き上がり動作がしにくいという方もたくさんおられます。 起き上がり動作は、寝ている姿勢から骨盤が起き上がり、そしてその上に位置する脊柱や胸郭が起き上がることで動作が完成します。 この起き上がり動作が困難な方から「腹筋が弱いから起き上がりにくい。」という話をお聞きするですが、起き上がり動作では上述したような動作の特性があるため、腹筋よりもむしろ「股関節の前面に位置する筋の筋力」が必要であり、この筋肉が作用することにより骨盤が起き上がり、起き上がりが可能となります。 そのため、我々理学療法士は動作の特性を考慮した上、どのような筋を作用させなければならないのか、どの筋の筋力を強化しなければならないのかを評価しながら運動療法を行っています。 リハビリテーション科 小野正博 |

リハビリ通信 No.259 肩関節の外転

2018年05月16日(水) QAリハビリテーション科1新着情報

|

前額矢状軸における前額面上の運動で、身体から離れていく動きを外転といいます。(図1) 肩峰を通る垂直線を基本軸とし、上腕骨を移動軸としてみることで角度を測定し判断します。参考可動域は0°から180°となっております。また、90°以上は前腕を回外させることを原則としています。(掌を上に向ける動き)この外転という動きも鎖骨、肩甲骨、上腕骨がスムーズに動くことで大きな可動性を得ています。(図2) 肩甲骨の固定性のほとんどはまわりの筋肉に依存することとなります。従って、土台となる肩甲骨のまわりの筋肉が低下することで関節可動域が確保されていても、肩が上がらない。肩が痛いという状態が引き起こされます。その場合、低下している筋肉を向上、改善させることで肩関節の機能向上を図ることができます。 リハビリテーション科 堤 豊 |

リハビリ通信 No.258 体の柔軟性について

2018年05月04日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

(Newton 筋肉と技の科学知識より)

体の柔軟性は関節が動く範囲の広さと関節の動きやすさと言えます。 柔軟性を決める要素は大きく分けて3つあります。 ①関節の構造 ②結合組織の特性 ③神経の制御 以上の3つになります。人体には硬い組織の骨、軟部組織の筋、靭帯、血管、神経があり骨と骨とを軟部組織でつなぐ部分が関節となります。 ①関節の構造は骨の形、つながり方によって関節を動かせる範囲、方向の限界は決まっておりトレーニングでは変えるはできません。 ②結合組織の特性は靭帯、筋、腱の特性によって関節の動ける範囲、動きやすさが変わります。特性はトレーニングで変える事ができます。 ③神経の制御は筋、腱に力が加わり過ぎるのを防ぐため筋の伸び縮みできる範囲や強さは神経によって制限されています。制限の範囲はトレーニングによって広げる事ができます。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

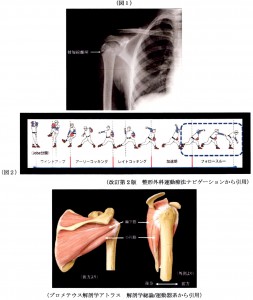

リハビリ通信 No.257 上腕骨骨端線離開について

2018年04月23日(月) QAリハビリテーション科1新着情報

|

投球障害の病態の一つとして「上腕骨骨端線離開」というものがあります。これは投球動作で骨端線(図1:上腕骨の近位側にある骨の成長線)にストレスがかかることにより生じるものであり、腕を振り切った際(図2)に肩の外側部に痛みが生じるのが特徴です。 この骨端線離開では、(図3)に示すような肩関節の後方を支持する筋肉である棘下筋や小円筋の拘縮を認めることが非常に多く、投球動作のフォロースルー期に腕を振り切った際、この筋肉の柔軟性が低下しているために筋肉が付着する上腕骨の球形の部分だけが止まってしまい、それより遠位の骨幹部(棒状の部分)だけが振られることになります。その結果として骨の成長線である骨端線が離開するようなストレスが繰り返し加わることにより痛みが生じることが多いです。そのため、運動療法ではこの両筋の柔軟性を獲得することに努め、投球時に骨端線に負担がかからないようにするような治療を行っていきます。 リハビリテーション科 小野正博 |