三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

「骨粗鬆症に関する最近の話題」

2013年12月29日(日) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会臨床懇話会が開催され出席しました。特別講演は「骨粗鬆症に関する最近の話題」で講師は三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座運動器外科・腫瘍集学治療学教授須藤啓広先生でした。以前にも数度、須藤先生の骨粗鬆症に関する講演を聴かせて頂きましたが、いつも明快でわかりやすく大変勉強になります。 2012年に原発性骨粗鬆症の診断基準が変更になりました。骨折種にかかわらず既存骨折の存在による新規骨折の相対リスクは約2倍だそうです。一方、椎体骨折や大腿骨近位部骨折が存在する場合の新規骨折の相対リスクはそれを遙かに上回るということで、既存骨折のうち椎体骨折や大腿骨近位部骨折が存在する場合には骨密度と関係なく骨粗鬆症と診断され、その他の骨折の場合は骨密度が80%未満の例が骨粗鬆症と診断されることになりました。その他にも少し変更点があるようです。 椎体骨折の診断は通常レントゲン検査で行いますが、仰臥位での撮影では見逃してしまうことも多いようです。仰臥位と座位と双方でレントゲン検査をすることによって、診断精度が向上し見落としが減少したということです。これは参考になりますね。 超高齢化社会の日本では、現在骨粗鬆症の方は1280万人ともいわれています。また生活習慣病と骨折リスクの関連性が指摘されており、糖尿病、慢性腎臓病、閉塞性肺疾患、高血圧症、脳卒中、虚血性心疾患などでは骨折リスクが上昇すると言われています。椎体骨折があると、大腿骨近位部骨折の発生率が3倍になり生存率の低下にも繋がります。既存椎体骨折は骨折のドミノ現象を起こすと言えます。 各国における大腿骨近位部骨折の発生率は近年減少に転じているのだそうですが、日本だけが発生率が上昇し続けているというデータを紹介して頂きました。これはショッキングなデータですね!日本では骨粗鬆症の方1280万人のうち治療を受けておられる方は380万人、約30%だそうです。更に骨粗鬆症骨折の入院治療を受けて退院後も骨粗鬆症治療を継続しておられる方は19.6%に過ぎないそうです。 理想的には骨折を起こす前に骨粗鬆症治療を始めて、骨折受傷自体を防ぐことができればいいのですが、現実問題としてはなかなか困難です。骨折のドミノ現象を防ぐために、「STOP AT ONE」が提唱されています。つまり一度骨折を起こしてしまった場合、骨粗鬆症治療を行い二度目の骨折、骨折の連鎖を断ち切るということです。このように骨粗鬆症患者を確実に骨粗鬆症治療に繋げるために、骨粗鬆症マネージャー(リエゾンサービス)という取り組みがなされているそうです。リエゾンとは連絡係と訳され、診療におけるコーディネーターの役割を意味します。イギリス、オーストラリア、カナダではこの様なサービスが実施され、多職種連携による骨折抑制を推進するコーディネーターの活動により骨折発生率が低下し、トータルでは医療費の抑制にも繋がっているそうです。 これはとても重要な取り組みですね。骨粗鬆症はSilent diseaseとも言われています。超高齢化社会を迎える日本にこそ必要な制度ですね! |

みえ脊椎を語る会 (続き)

2013年12月15日(日) 院長ブログ

|

みえ脊椎を語る会の特別講演2は「日常診療に役立つ腰痛疾患の診断と治療 うつ病からコンピューター支援手術まで」で講師は岡山大学大学院医歯薬学総合研究科整形外科准教授の田中雅人先生でした。 わが国はどの国も体験したことのないスピードで高齢者社会を迎えております。わが国の高齢者人口の推移は2012年には3074万人で約4人に1人(24.1%)が高齢者ですが、2050年には3人に1人が65歳以上の高齢者になると推測されています。日本人が医療機関を受診する自覚症状は平成19年の厚生労働省の調査によりますと、男性が腰痛(第1位)、肩こり(第2位)、女性が肩こり(第1位)、腰痛(第2位)です。いずれも腰痛の占める割合が高く、腰痛治療の重要性は増すばかりですね。 国際疼痛学会による痛みの定義では、痛みとは組織の実質的または潜在的障害に起因するか、または組織障害を表現する言葉で述べることのできる不快な感覚と常道体験、ということです。腰痛には常に感覚と情動という二つの側面があり、前者は感覚そのもので後者はその痛みに伴う不快感、不安、恐怖感などです。このことから田中雅人先生は、画像所見や客観的データなどの不足から患者様の疼痛の訴えを否定することの危険性を指摘しておられます。 田中雅人先生の示されたデータでは、慢性疼痛治療不満足度の理由1位は痛みがとれなかったからですが、2位は納得いく説明が受けられなかったから、3位は痛みについて理解してもらえなかったから、5位は治療者の態度が悪かったからと、かなり多くの不満の原因が医師の態度にあるということで、医師自身が改めるべき点が多々あるということでした。このことは治療者が真摯に受け止める必要があると思いました。 田中雅人先生によりますと腰痛はアラームサインであるということです。それは何をアラームしているかというと2種類の警告で、1つめは運動(仕事)しすぎで困っている体を休めてほしいという警告、2つめは腰に起こっている異常をわれわれに知らせるための警告と説明されます。成る程!、こう説明すると患者様も納得しやすいでしょうね。田中雅人先生は治療者が患者様に腰痛を安易に老化現象であるから仕方ないと説明することを戒めておられます。 腰痛の原因はほとんどが腰椎周辺に原因がありますが、内臓に原因があったり心に原因があったりもします。腰椎疾患では画像だけに頼るのではなく、症状の発現の仕方(腰椎後屈で椎間関節、腰部脊柱管狭窄症の疼痛が増悪し、腰椎前屈で椎間板の疼痛が増悪するなど)も参考にすることを田中雅人先生は強調しておられました。 田中雅人先生によりますと腰椎由来の腰痛である判断のポイントは基本的に腰椎の動きに関連する痛みであること、安静時痛・夜間痛は稀であること(腫瘍と炎症を除く)などです。腰痛の原因が思い当たらない場合や安静時にもある腰痛、不快感を伴う腰痛、腰の痛む場所がはっきりしない腰痛などは内臓が原因の腰痛が疑われます。解離性動脈瘤は生命予後にまで関わるので、内科受診が必須です。 心因性疼痛は慢性腰痛ではよく見られるようです。田中雅人先生によりますと不眠を合併することや視覚的評価スケール(Visual Analog Scale, VAS)で10/10あるいはそれ以上を示す場合などは心因性の傾向が強いようです。また腰椎疾患を主訴に独歩で整形外来を受診される患者様で高率にうつ状態が確認されたそうです。慢性的な疼痛は不安からうつ状態に移行することから、慢性的腰痛には心理的要因が発生します。田中雅人先生によりますと、器質的な痛みがないという判断は誤りで痛みに対する感受性が高いと考えられ、不安を取り除き回復に導くというカウンセリングなどのアプローチが有効であるということでした。 私は時間の関係で最後まで田中雅人先生の講演を聴くことができなかったのですが、田中雅人先生は最後に最小侵襲手術とコンピューター支援手術についても解説してくださいました。従来からの直視下手術に対して最小侵襲手術として顕微鏡下手術、内視鏡手術の技術が進んできています。田中雅人先生によりますと最小侵襲による脊椎手術は患者様には大きなメリットであるが、医師にとっては手技的に困難であること、コンピューター支援手術は患者様と医師にとって両者にメリットがあり、非常に困難な脊椎手術には不可欠であると説明しておられたようです。 田中雅人先生は大変困難な手術手技を要する症例から心因性疼痛の要素の強い症例まで、様々な腰痛疾患に対してきめ細やかに治療しておられ、とても感銘を受けました。 |

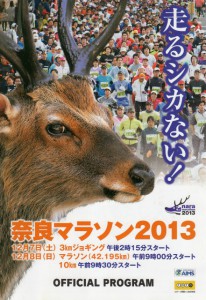

奈良マラソン2013に参加しました。(10kmの部ですが…)

2013年12月08日(日) 院長ブログ

|

本日、奈良マラソン2013が開催され、10kmの部に出場しました。 私は約10年前に県立五條病院のメンバーと走った法隆寺ハーフマラソン以来のレースでしたが練習もろくにしていない分、気楽に楽しく走ることができました。奈良マラソンは今年で4回目の開催ですが、年々人気が上昇しているようです。今日は天候にも恵まれて、奈良の景色を楽しみながらの心地よいレースでした。ボランティアの方もたくさんおられ、皆さんとても親切で、沿道の声援も嬉しかったですね。 皆さん色々な服装で走っておられましたが、着ぐるみを纏っておられる方も大勢おられました。奈良だけに鹿のかぶり物と尻尾をつけている方や、ちょっとふっくらしたバットマンもいました。大根の着ぐるみのグループがいて、「大根!大根!」と言いながら走っていましたが、あれは何かの宣伝なのでしょうか?? 無事、完走後に同走の家族が気分不良にて救護室にお世話になるというハプニングがありました。そこで救護室に伺いますと、奈良教育大学の笠次先生が救護スタッフの指揮を執っておられ、家族共々大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 この大会でも救護室やモバイルAED隊として多くの医師、看護師、看護学生など様々な医療スタッフがボランティアとして参加しておられます。こういう方たちの支えがあって、この素晴らしい大会が運営されているのですね。また私も機会があればお手伝いすることができれば、と思いました。 さて、私も無事に完走できたのですが、タイムは?と言うと… 参加することに意義あり!ですよね。 |

nava

2013年12月05日(木) 院長ブログ

|

名張市のケーブルテレビ、アドバンスコープが「nava」という広報誌を月に2回発行しています。 nava11月23日号の「健康と生活」のコーナーで「膝関節の痛みについて」が掲載されました。 これは11月のケーブルテレビ放映での企画番組で私が担当させていただいた内容を、うまく図解付きでまとめてくれているものです。 皆様、是非参考にご覧下さいませ。 |

みえ脊椎を語る会

2013年12月01日(日) 院長ブログ

|

先日、みえ脊椎を語る会が開催され、講演会に出席しました。 私は脊椎を専門とする研究会に出席したことが今回初めてでしたので、興味深く聴かせて頂きました。 特別講演1は「高齢者の脊椎疾患に対する我々の治療戦略 -腰部脊柱管狭窄症から矢状面バランス異常まで-」で講師は岐阜大学大学院医学系研究科脊椎骨関節再建外科学准教授の宮本敬先生でした。 腰椎は前弯といって前方に凸のカーブで並んでいますが、カーブが少なくなったり後方に凸になると腰椎後弯といいます。加齢とともに腰椎後弯が進行した姿勢異常を腰椎変性後弯症といいます。所謂、腰の曲がった高齢者の方の状態ですね。腰椎の矢状面アライメント(前後方向の骨の並び)不良は、QOL(Quality of life、生活の質)に悪影響を与えます。同じく腰椎の異常で間欠性跛行などを来す疾患に腰部脊柱管狭窄症があります。宮本敬先生によりますと、腰椎変性後弯症と腰部脊柱管狭窄症とは共に歩行困難を来すことなどから臨床的に混同されることがあるようです。腰椎変性後弯症に対する手術治療はQOLの改善を見込めますが、再手術を要することがあるという問題点もあるようです。 腰椎変性後弯症は高齢女性に多いですが、台所仕事の時に肘で身体を支えて仕事をされることが多いようです。その場合に肘や前腕伸側に皮膚色素沈着、鱗屑、皮膚肥厚、胼胝形成などの皮膚異常を認めることが多く、これを宮本敬先生はKitchen-Elbow Signとして腰椎変性後弯症患者に特徴的として強調しておられました。成る程、これはわかりやすいですね! また宮本敬先生は腰に優しい椅子を考案し、業者が受注販売しているようです。これは外来診察での長時間の待ち時間に、患者様が腰痛を悪化させないようにという配慮から考案されたそうです。宮本敬先生のアイディアと心配りに感心致しました。 |