三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

第4回下鴨整形外科疾患フォーラム

2014年01月08日(水) 院長ブログ

|

昨年京都で第4回下鴨整形外科疾患フォーラムが開催され、出席しました。 講演1は「投球のメカニズムとコンディショニング:新しいコンセプト」で講師は医療法人MSMCみどりクリニック院長瀬戸口芳正先生でした。みどりクリニックは三重県津市にあるスポーツ医学専門のクリニックです。立派なトレーニング施設を備え理学療法士など多くのスタッフが在籍し、大変有名なクリニックです。また多くのプロ野球選手をはじめ、スポーツ選手の治療を手がけ、トレーニングの場にもなっているようです。 野球の投球フォームで投球加速期の腕の振りを分類することにより、パフォーマンスの良い、怪我をしないフォームを提案しておられます。瀬戸口芳正先生はこれをThrowing Plane Concept: TPCと表現し、ひとつの運動面上を肘、手関節が動き、一つの円弧を描くSingle Planeが理想的であると説明しておられます。一方、Double Planeになると運動効率が低くなり、関節への応力が大きくなり、障害の危険性が高くなります。この定義によりますと良い投球フォームというのが非常に理解しやすいですね。私のように野球をしない者でも、成る程と思いました。TPC理論に基づいたアスレティック・リハを紹介して頂きました。瀬戸口芳正先生はHi Benchをいう持ち運びできるトレーニングに使用するベンチを考案、作成しておられ、Hi Benchを用いたエクササイズを紹介して頂きました。何人ものプロ野球選手も使っているそうです。素晴らしいアイディアだと思いました。 講演2は「野球肘の診断と治療」で講師は国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院スポーツ整形外科部長山崎哲也先生でした。横浜南共済病院スポーツ整形外科は多くのトップレベルのプロやアマチュアアスリートが治療を受けており、手術件数・手術成績ともに全国的にトップランクです。山崎哲也先生は、競技スポーツ選手に対して関節鏡視下手術治療などを施行し早期スポーツ復帰を実現している日本でトップクラスのスポーツドクターです。 野球肘の豊富な症例に関して紹介して頂きました。肘内側靱帯損傷では、奈良医大スポーツ医学講座教授熊井司先生が報告された前斜走靭帯のWrap around構造に注目され、前斜走靭帯の上腕骨付着部に剪断力がかかることによりWrap around部で変性が強いことを、豊富な手術症例による病理学的所見をふまえて報告しておられました。 肘内側靱帯損傷診断のための検査、保存治療、手術治療などに関して詳しく説明して頂きました。治療の原則は運動療法ということでした。 大変勉強になることばかりで、有意義な講演会でした。 |

今日は準々決勝

2014年01月03日(金) 院長ブログ

|

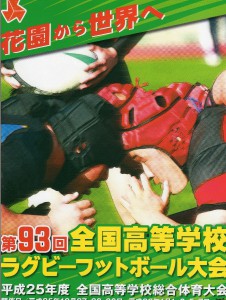

第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会も今日はいよいよ準々決勝です。今日もグラウンドドクターに近鉄花園ラグビー場に行ってまいりました。今朝は冷え込んでいたので寒いかと思いきや、素晴らしい快晴で気温も上がっていたのではと思われました。今日は会場が花園第一グラウンドだけで地元大阪の学校が3校とも残っていたのに加え、兵庫県代表、奈良県代表も勝ち上がっていたので、観客の方がいつも以上に多く思えました。花園ラグビー場はメインスタンド、バックスタンドはもちろんサイドスタンド(ゴールポスト後方のスタンド)まで満員でした。大学やトップリーグの試合でもこれだけ花園ラグビー場が観客で一杯になることはあまりないでしょうね。素晴らしい盛り上がりでした。 ベストエイトまで勝ち上がるチームは、どのチームもとてもハイレベルで完成されたチームです。また各選手の能力も高く、普通の選手が努力してなることのできるレベルではありません。彼らはまさにラグビーのエリートですね。 第1試合は福岡県代表東福岡高校と大阪第3地区代表大阪朝鮮高校でした。試合は東福岡高校が逃げ切りましたが、印象に残ったのは大阪朝鮮高校の鋭いタックルでした。ラグビーでは低く鋭いタックルを“刺さる”“突き刺さる”などと表現しますが、まさに刺さるタックルの連発でした。また大阪朝鮮高校のモール攻撃も見事で非常に競った試合でしたが、最後に大阪朝鮮高校の追撃をかわした東福岡高校の地力は見事でした。 第3試合は兵庫県代表報徳学園と大阪第1地区代表東海大仰星高校の試合でした。東海大仰星高校はAシードで優勝候補の一角ですが、序盤には報徳学園が2トライを先制しました。しかしその後は東海大仰星高校が地力を見せ逆転勝利しました。東海大仰星高校は個々の選手の能力が高く、パワーもあるのですが、オフロードパスなども駆使してうまく球を前に繋ぎます。そして何より感心したのが、各選手の反応の速さです。ここぞというときに必ず相手より一歩先んじている東海大仰星高校選手のプレーには感心しきりです。 いよいよ次は準決勝、ますますボルテージが上がっていきそうですね! |

インフルエンザ流行入り

2014年01月02日(木) 院長ブログ

|

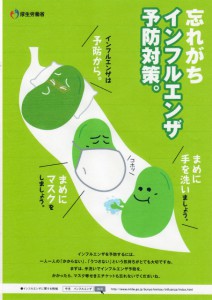

12月27日に厚生労働省が、インフルエンザが全国で本格的な流行期に入ったと発表しました。流行入りの時季は平年並みで、ピークは来月1月下旬から2月初め頃とみられているそうです。 11月に名賀医師会小児救急医療研修会が開催され出席しました。講師は国立病院機構三重病院臨床研究部国際保健医療研究室長国立感染症研究所客員研究員谷口清州先生で演題は「インフルエンザの最近の話題-H7N9,MERS,季節性を含めて-」でした。 インフルエンザ流行の状況を知るには国立感染症研究所感染症センターによる症候群サーベイランスというホームページの中で、薬局サーベイランスが便利です。これは毎日の処方状況からインフルエンザ推定患者数を日々公開しているもので、昨日のインフルエンザ流行状況が迅速把握できるというものです。 1施設内で3人以上の施設内感染が考えられる確定例の発生が起こることをアウトブレイクと定義されるそうです。血清疫学調査によりますとインフルエンザ検査を受けてインフルエンザと診断され治療を受けるグループより多くの方が症状はあるものの検査、治療を受けずに自然治癒していく(顕性感染)グループがあり、またそれ以上に多くのグループが感染していてもあまり症状のない(不顕性感染)グループがあるそうです。アウトブレイクの早期探知と対応には日頃からの衛生対策は最も重要ではあるものの、不特定多数の感染者が存在する中で施設におけるアウトブレイクは絶対に防止できないであろうということでした。確かに症状もあまりなく検査も受けていなかったら、不顕性感染の場合には自分がウイルスを拡散しているという自覚はありませんからね。誰でも無意識に感染源になりうるということですね。 MERSとは中東呼吸器症候群のことでウイルスの名称はMERSコロナウイルスで大規模感染の恐れもあり、今後の経過が注目されているそうです。 鳥インフルエンザA(H7N9)は中国で広がり台湾でも確認されているそうです。H7に対しては人類のほとんどが免疫を持っていないそうで、地理的にも日本に波及する恐れが高いそうです。今後の状況を注意深く見守りたいです。 |

謹賀新年

2014年01月01日(水) 院長ブログ

|

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 クリニックも来月で開業して丸3年になります。思うようにはいかないことも多々あり皆様にご迷惑をおかけしてしまうことも多かったと思いますが、皆様に温かく支えられてここまでやってこられました。心から皆様に感謝申し上げたいと思います。 今年のクリニックの目標は理念の精度を高めることとクレドの実践です。クリニックの理念は私がクリニック開業を思い立ったときに考えて作成しました。クレドはオープニングスタッフと共に開業準備研修期間中に作成しました。これらは単なるお題目に陥らないように、日々スタッフと共に理念とクレドの浸透と実現を図っています。 まだまだ未熟なクリニックですが、今後の成長に期待していただきたいと思っております。 皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成26年1月1日 秋山整形外科クリニック 院長 |

第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会

2013年12月30日(月) 院長ブログ

|

本日、東大阪市の近鉄花園ラグビー場で第93回全国高等学校ラグビーフットボール大会二回戦が開催され、グラウンドドクターとして参加致しました。今日は比較的穏やかな天気でしたが、それでも長時間外にいますと生駒おろしの寒風が身に凍みます。今日の二回戦は本大会期間中で、最も試合数の多い日です。会場の熱気は寒空を忘れさせるくらいのもので、第1,第2、第3グラウンドをフルに使って熱戦が繰り広げられました。この熱気を、ラグビーをあまり知らない多くの方々にも感じていただければいいのに、と思わずにはおれませんでした。 高校生たちの熱いプレーを見ていると、今でも花園出場を目指して練習に励んでいた高校時代を思い出します。まあ、ウン十年も前の話ですが…。この素晴らしい大会は多くの大会役員の方たち、教員の方たち、医師たちなど多くのボランティアに支えられて運営されています。私もこの大会にほんの少しでも貢献できれば、と思っています。 ラグビーでは試合経過の中で、途中まで接戦になっていても片方に流れが傾くと一気に点差が拡がってしまうことがあります。結果として思わぬ大差という試合がよくあります。ディフェンスの緊張の糸が途切れてしまうのでしょうか?団体競技ならでは、なのでしょうか?その中で、第1グラウンドで行われた東京第二地区代表東京高校と奈良県代表天理高校の試合は最後まで緊張感を保った好ゲームでした。序盤は東京高校が展開力で先制しましたが、天理高校がFWのモール攻撃で取り返してと接戦を繰り広げ、最後は天理高校が押しきりましたがとても見応えのある試合でした。今後の天理高校の健闘が楽しみです。 第3グラウンドでグラウンドドクターをしていたときに、ふと後ろを振り返るとそこに林敏之氏が立っておられました。林敏之氏はかつて日本代表選手として長年活躍され、世界選抜にも選出された日本を代表する世界的選手で伝説の名ロックです。数年前に同志社大学ラグビー部の夏合宿に行かせて頂いたときに林敏之氏が来られており色々とお話しを伺ったことがありまして、大変久しぶりでしたがご挨拶をさせて頂きました。 その時に林敏之氏から戴いた、林敏之氏のインタビューが掲載されている雑誌記事のコピーに載っていた林敏之氏現役当時の写真です。カッコいいですね。 |