三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

開院3周年

2014年02月09日(日) 院長ブログ

|

2月7日(金)に開院3周年を迎えました。 当日はいつもと同じようなスタートでしたが、昼からは雪となり夜にはかなり積もっていました。開院当初、何度か雪かきに追われたことを思い出しました。 今年も早1ヶ月が過ぎましたが、元旦にたてたクリニックの目標を忘れずに実践していきたいと思っております。 スタッフ一同、皆様への感謝の気持ちを持ち、基本行動の繰り返し実践を励行し、日々気持ちを新たにして、クリニックのレベル向上を目指していきたいと思います。 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 |

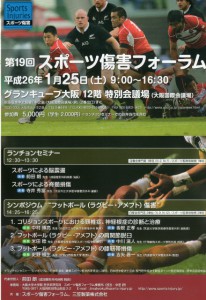

第19回スポーツ傷害フォーラム

2014年01月26日(日) 院長ブログ

|

昨日、グランキューブ大阪で第19回スポーツ傷害フォーラムが開催され後半の一部だけでしたが出席しました。 スポーツ傷害フォーラムは、医師、理学療法士、トレーナー、医科学研究者等が一堂に会し、競技スポーツにおける外傷、障害の病態、治療、予防に関する研究発表、情報交換を行うことを目的としている会です。昨日は一般演題27題、ランチョンセミナー2題、シンポジウム3題で行われました。一般演題の大半は理学療法士あるいはアスレティックトレーナーによる口演でした。 シンポジウムはフットボール(ラグビー・アメフト)傷害で講演1が「コリジョンスポーツにおける頚椎症、神経根症の診断と治療で演者が筑波大学医学医療計整形外科准教授坂根正孝先生、講演2がフットボール(ラグビー・アメフト)の肩関節脱臼で演者が行岡病院スポーツ整形外科部長中川滋人先生、講演3がフットボール(ラグビー・アメフト)の膝靱帯損傷で演者が兵庫医科大学整形外科教授吉矢晋一先生でした。 コリジョンとは衝突のことでラグビーやアメフトは激しいコンタクトが許されるスポーツであるが故に、特徴的な外傷、障害が発生します。今回の研究会は特にコリジョンスポーツにおけるスポーツ傷害がテーマになっていました。 私が到着したときはシンポジウム講演1の終わり頃でした。コリジョンスポーツ競技中に起こる一過性の頚部痛、上肢筋力低下、感覚障害をバーナー症候群(スティンガー症候群)といいます。症状は短時間で回復しますが、競技継続には筋力低下がないことが必須です。しかしながら頻回に起こす選手、重症化、回復の遷延が認められるときは頚椎症の合併等もあり精査が必要です。バーナー症候群は症状が一過性であると考えて、そうでないときはバーナー症候群とは決めつけないようにする必要がありそうですね。坂根正孝先生は椎間板ヘルニアや椎間関節症による神経根障害に対する低侵襲の手術治療を紹介しておられました。 シンポジウム講演2ではコリジョンスポーツ選手において頻度の高い肩関節脱臼についてでした。コリジョンスポーツ選手においては初回受傷後に再受傷の割合が非常に高率です。習慣性肩関節脱臼になってしまう要因として中川滋人先生は関節窩や上腕骨頭に大きな骨欠損が生じていることや、関節唇―関節上腕靭帯複合体の質に著明な劣化が見られることが多いことを指摘しておられました。最近の3D-CTやMRIなどの画像診断の進歩により早期にその病態を把握し、場合によっては初回脱臼でも手術治療の適応になると中川滋人先生は解説されました。 シンポジウム講演3は膝靱帯損傷に関する話でした。コリジョンスポーツ選手において手術治療を要する靱帯損傷の大半は前十字靱帯損傷(ACL損傷)です。最近では人工芝のグラウンドが多いので、人工芝にシューズが引っかかって起こる受傷機転が多いようです。ACL損傷に対する再建術は骨付き膝蓋腱(BTB)またはハムストリングス腱(HT)を用いた再建術が行われます。ACL再建術後の競技復帰率は高いのですが、コリジョンスポーツ選手においてはACL再建術後の再断裂受傷率が高いことが問題で、今後これら再断裂をいかに防止するかが大きな課題と言えそうです。後十字靱帯損傷(PCL損傷)と内側側副靱帯損傷(MCL損傷)は複合靭帯損傷例を除いて保存的に治療されることが多いようです。 本会の会長を務められた前田朗先生は大阪大学で膝関節外科、スポーツ整形外科を専攻され、現在福岡県博多市の成田整形外科院長であり、日本ラグビー協会では安全対策委員会委員をしておられます。花園における高校全国大会でも九州から駆けつけて医務委員活動をして下さっております。昨日はこのような素晴らしい会に出席できて良かったと思います。 昨日はクリニックの診療受付時間を短縮したために、患者様には大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。この様な研修で得た知識を診療にフィードバックし、更に患者様のお役に立てることができますように研鑽していきたいと思っております。ご理解、ご協力を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。 |

「骨粗鬆症の今後の治療」

2014年01月21日(火) 院長ブログ

|

先週、三重県臨床整形外科医会学術講演会があり出席しました。特別講演はまつした整形外科院長松下廉先生でした。松下廉先生は名古屋市立大学で骨軟部腫瘍、骨粗鬆症を専攻され、2012年9月に愛知県春日井市でまつした整形外科を開業された先生です。癌研究所や大学病院での長年の経験と、新たに開業された経験を踏まえて、大変参考になるお話しを聴かせて頂きました。 骨粗鬆症に関連する骨折は上腕骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折、大腿骨近位部骨折、脊椎椎体骨折などがありますが、特に大腿骨近位部骨折と脊椎椎体骨折は生命予後を悪化させることが指摘されています。脊椎椎体骨折が3カ所以上あると死亡率が4倍にもなるというデータもあります。 最近では様々な薬物治療の進歩により諸外国では大腿骨近位部骨折の発生率が低下してきているのに日本だけ増加しているのは、世界一の超高齢化社会だけが原因ではなく骨粗鬆症に対して未治療の割合が高い(70~80%)ことが大きな要因です。治療が行われない原因としては、骨折を起こしても治療を行うことによって疼痛などの症状が消失してしまうことが考えられます。喉元過ぎれば熱さを忘れる、ということでしょうか。フィンランドでは国を挙げて骨粗鬆症の健診を勧め、治療を勧めることにより大腿骨近位部骨折の発生率低下の成果を上げているということです。このあたりは見習いたいところですね。 骨粗鬆症の治療薬で最も使用されることの多いビスフォスフォネート剤に関しては問題となる副作用としてビスフォスフォネート関連顎骨壊死や非定型大腿骨骨折があります。特にビスフォスフォネート関連顎骨壊死に関しては歯科治療の際に歯科から休薬を求められるケースが多いようです。ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員会によりビスフォスフォネート関連顎骨壊死に対するポジションペーパーが発表され、投与3年未満でありリスクファクターがなければ原則として休薬せず歯科処置を行うことが推奨されています。どの症例でも一律に休薬とはせず、リスクとベネフィットを考える必要がありそうですね。 副甲状腺(PTH)製剤はより高い治療効果の見込める骨粗鬆症治療薬です。注射薬であること(週1回製剤と1日1回製剤)と高価であること、副作用が比較的多いことなどが難点として挙げられます。松下廉先生によりますとそのアクセスの違いから大学病院ではほとんどの方が1日1回製剤(自己注射)を選択し、クリニックではほとんどの方が週1回製剤を選択されるということでした。松下廉先生はその経験から副甲状腺(PTH)製剤の副作用を回避するコツなどを教えて下さいました。 松下廉先生は一人の骨粗鬆症である患者様に対して一剤のみで治療することは困難で、使用する薬剤の順番やローテーションが大事であると指摘しておられました。確かに骨粗鬆症治療は長丁場です。ビスフォスフォネート剤は5から7年の投与に留めておくように推奨されているそうで、副甲状腺(PTH)製剤は2年または回数で投与期間が決められています。漫然と同じ薬を使うのは問題であると松下廉先生は指摘しておられました。患者様の人生トータルでの治療戦略という視点が必要なようです。 松下廉先生のまつした整形外科では骨粗鬆症だけではなくスポーツ整形外科、リハビリテーション科にも力を入れておられます。リハビリテーションルームと屋外訓練施設、そしてリハビリテーション機器、トレーニング機器の充実には目を見張るばかりです。スタッフも豊富で複数名の理学療法士とアスレティックトレーナーが活躍しているそうです。 松下廉先生は専門外来として「こぶ(しこり)外来」も掲げておられます。骨軟部悪性腫瘍治療の専門家として長年携わった経験上、「もっと早く診断がついて、治療が開始できていれば…」と何度も思われたそうです。それを元にプライマリーで多くの患者様を診ることにより、少しでも骨軟部悪性腫瘍の早期発見に繋げたいと思っておられるそうです。その心意気に大変感心致しました。 |

「ここだけはおさえておきたい認知症診療の“ツボ”」

2014年01月17日(金) 院長ブログ

|

11月に名賀医師会第60回臨床医のつどいが開催され、出席しました。講演は「ここだけはおさえておきたい認知症診療の“ツボ”」で講師は医療法人メドック健康クリニック副院長阿部祐士先生でした。阿部祐士先生は日本認知症学会専門医・指導医でメドック健康クリニックではもの忘れ外来を担当されています。 認知症の原因疾患には変性疾患、血管性疾患、感染、炎症、代謝性疾患、栄養障害、中毒、低酸素症、外傷、血腫、脳腫瘍など種々あります。阿部祐士先生によりますと、認知テストが正常でも認知症でないとは言えないということです。特にうつ病やせん妄との鑑別や合併もあり、介護者の「何か変だ。これまでと違う。」という直感が最も大切であるそうです。 まずは完治可能な認知症を病歴、画像検査、血液検査などから見つけ出すことが重要であるそうです。血管性認知症かどうかは画像所見によると思いますが、脳血管障害があっても認知症の原因とは限らず、アルツハイマー病と脳血管障害の合併も非常に多いようです。これはなかなか難しいですね。 次に変性性認知症の鑑別ですが、3大変性性認知症と言えばアルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症になります。アルツハイマー病は約200万人、レビー小体型認知症は50~80万人、前頭側頭葉変性症はそれらよりははるかに少ないらしいですが、鑑別のためには病歴が最も重要です。 アルツハイマー病の特徴は物忘れで病初期から強いエピソード記憶障害があり、三単語再生と言って三つの関連のない単語を記憶するという検査が有用です。その他に礼節保持、取り繕い反応、物盗られ妄想、後ろの家族に確かめようとする振り返り徴候などが特徴的症状です。 認知症の症状では記憶障害、見当識障害、失語、失認、失行などを中核症状といい、精神症状、感情障害、行動障害、意欲の障害などを周辺症状といいます。レビー小体型認知症の場合周辺症状が病初期から目立つことが特徴的なようで、幻視、妄想などを認めるようです。進行性の認知機能低下を認め、繰り返すリアルな幻視、パーキンソン症状、注意・覚醒度の顕著な変動を認めるときはかなりレビー小体型認知症が疑われるようです。 前頭側頭葉変性症は我が道を行くような行動が特徴的で、いつも同じコースを同じ時間に散歩するような常同行動、脱抑制、反社会的行動、食行動異常、自発性低下・無関心、意味記憶障害などが特徴的な様です。 変性性認知症の中でも、レビー小体型認知症と前頭側頭葉変性症は介護がとても大変なようです。 変性性認知症の薬物治療はアセチルコリンエステラーゼ阻害薬とNMDA受容体拮抗薬になります。処方の使い分けのコツなども解説して頂きましたが、整形外科では診断、治療する機会もほとんどないので、まず疾患の理解から務めるようにしたいと思いました。 今では65歳以上の高齢者の15%以上が認知症であるそうです。他科といえども認知症治療は避けては通れなくなるのかもしれませんね。 |

昨日は応急診勤務でした。

2014年01月13日(月) 院長ブログ

|

昨日は名張市応急診療所勤務でした。 朝の冷え込みが厳しく出だしは患者様が少なかったですが、昼からは好天のためもあってか多くの方が応急診を訪れました。昨日の総計は57名のご来院でした。 今は名張市では発熱、嘔吐、下痢症状の胃腸炎が流行っています。皆様、お気をつけて下さい。 そして、ぼちぼちインフルエンザ検査陽性の方がおられます。昨日は陽性の方はほとんどがインフルエンザA型でしたが、一人だけインフルエンザB型陽性の方もおられました。 熱が37.6度で重篤感もなくインフルエンザの検査をしようか迷った人でもインフルエンザA型陽性の方がおられました。谷口清洲先生の講演でもお聴きしましたように軽度の症状で終息するインフルエンザウイルス感染や不顕性感染の方も多く見られるということで、症状だけではインフルエンザかどうかの判断が困難ですね。 要注意ですね。

|