三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

anan

2015年02月12日(木) 院長ブログ

|

「もうこらない!痛まない!オンナの肩と腰」というキャッチコピーにつられて、つい購入してしまいました。女の9割が悩む、肩こり・腰痛は治せます!とも銘打っています。いかがでしょうか? クリニックの本棚に置いています。皆様、是非ご覧下さい。 |

「実践、実地医におけるリウマチ診療」

2015年02月09日(月) 院長ブログ

|

先日、第114回三重RA・OA研究会が開催され出席しました。特別講演は「実践、実地医におけるリウマチ診療」で演者は松野リウマチ整形外科院長、東京医科大学客員准教授松野博明先生でした。 松野博明先生は富山市で開業されており、実地医ならではの経験を踏まえたリウマチ診療について解説してくださいました。 松野博明先生は関節リウマチと鑑別を要する疾患としていくつか挙げられました。乾癬性関節炎では皮膚疾患である尋常性乾癬に関節炎を伴うことがあるということで、他の症状としては爪変形(爪の持ち上がり、縦割れ、陥凹など)や手指のびまん性腫脹(ソーセージ様手指)、レントゲン写真にて手指DIP関節、PIP関節の骨びらんなどを認めるそうです。また抗甲状腺薬のメルカゾールで多発性関節炎、SLE(全身性エリテマトーデス)様症状やじんま疹、紅斑などの皮膚症状を呈することもあるそうです。 松野博明先生は関節リウマチなどの疾患でよく用いる血液検査であるMMP-3についても解説してくださいました。MMP-3は関節リウマチやSLE、腎疾患などでも上昇します。関節リウマチでは増殖した滑膜細胞からMMP-3が産生されているそうで、MMP-3が軟骨破壊に直接作用して大きな役割を果たしています。松野博明先生によりますとMPP-3の意義は関節リウマチにおいては発症早期に上がること、CRP高値の感染症との鑑別、疾患活動性の評価、治療効果判定(MTXやTNF阻害薬で低下する)などだそうで、早期関節リウマチでは滑膜増殖と関節破壊の予後予測のマーカーとして有用なようです。 関節リウマチのアンカードラッグと位置づけられるMTXは、投与量が従来8mg/週まででしたが平成23年に最大投与量が16mg/週に引き上げられました。しかしながら松野博明先生によりますと、MTX平均投与量は改正後もあまり変化がなく約8割が8mg/週以下に留まっているそうです。その理由としては投与量が10mg/週を超えると副作用出現率が増加することなどが挙げられるようです。MTXの副作用としてMTX関連リンパ増殖性疾患ではLDH増加などに気をつける必要があるということでした。他のMTXの副作用として肝障害に対しては葉酸投与が行われます。通常は最終MTX服用後1~2日後に5mgの投与になりますが、松野博明先生は1mg/日の投与にしたりウルソ投与などにて対応を試みているそうです。松野博明先生はMTXを2年以上服用後に、1週間で脱水になり骨髄抑制をきたした症例を紹介されました。この方は感冒などにより知らず知らずに脱水になってしまわれたようですが、水分補給の重要性と発熱時にはMTXの服用を1回中止することなども必要であるということでした。急性間質性肺炎(MTX肺炎)に関しては、KL-6などの血液検査と同時に胸部レントゲン撮影などによる評価が必要です。 関節リウマチ治療後の画像モニターではMRI、CTなどが有用なことはもちろんですが、松野博明先生は診療所においてエコーが有用であると強調されました。 MTXを含む既存の治療で効果不十分な場合には生物学的製剤投与を考慮することになると思います。生物学的製剤は価格が高価であり、経済的負担が大きくなるという問題点があります。松野博明先生の調査によりますと、患者さまが考える医療費自己負担額の限度額は約9割の方が1ヶ月に2万円以下だそうです。1ヶ月の医療費自己負担額が2万円を下回る生物学的製剤は、かなり限られるようです。近年、早期関節リウマチに対する抗リウマチ薬併用療法の有用性が報告されてきており、抗リウマチ薬3剤(メソトレキセート、アザルフィジン、ヒドロキシクロロキン)で開始した方が、MTX単独で開始するより生物学的製剤開始率が低いことが、海外で報告されているそうです。松野博明先生はメソトレキセート、アザルフィジン、リマチルの抗リウマチ薬3剤併用療法で生物学的製剤と同様の効果が得られ、副作用もやや少なかったという結果を得ておられます。医療費自己負担額や医療経済のことを考えると、このあたりは今後注目されるべきことかと思われます。 会に先立ちまして座長から松野博明先生の紹介がありました。松野博明先生は学術活動も活発で、今までに160篇以上の論文を執筆されているそうです。本会は津市で開催されたのですが、5時間かけて富山市から津市まで駆けつけられて、講演後東京に移動、そして翌朝飛行機で富山に帰られて朝から診療される予定だそうです。臨床、学術活動、そして講演とご多忙の中、大変ご活躍されており、松野博明先生のアクティビティの高さに感服致しました。 |

開院4周年

2015年02月07日(土) 院長ブログ

|

今日は名張では比較的穏やかな天候でした。 秋山整形外科クリニックは今日で、開院4周年を迎えることができました。 これもひとえに、ご来院下さいます患者さま、忙しい中ベストを尽くしてくれているスタッフたち、周囲の皆様方のお陰であると大変感謝しております。誠にありがとうございます。 クリニックの理念を実現すべく、医療サービスの質を常に振り返りながら、癒しの場を提供できるようにスタッフ一同日々努力してまいりたいと存じます。 これからもよろしくお願い申し上げます。 |

「運動器慢性疼痛に対する薬物療法と運動療法」

2015年02月02日(月) 院長ブログ

|

先日、第31回三重県義肢装具・リハビリテーション研究会が開催されました。特別講演は「運動器慢性疼痛に対する薬物療法と運動療法」で講師は山口大学医学部附属病院病院長・山口大学大学院医学系研究科整形外科教授田口敏彦先生でした。 国際疼痛学会では痛みを「実際に何らかの組織損傷が起こったとき、または組織損傷を起こす可能性があるとき、あるいはそのような損傷の際に表現される、不快な感覚や不快な情動体験」と定義しています。田口敏彦先生は痛みが感覚や感情であるために、末梢から脳で痛みを認知するまでの経路において痛みを捉える必要があると説明されました。田口敏彦先生によりますと、足にピンが刺さったときも、腰椎椎間板ヘルニアにより神経根が傷害されたときも同じように足に痛みを生じますが、足にピンが刺さったときは侵害受容性疼痛、腰椎椎間板ヘルニアの場合は神経障害性疼痛と異なる分類の疼痛であるということです。疼痛は侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、心因性疼痛に分類されます。 侵害受容性疼痛の場合には痛覚はAδ線維とC線維を通じて伝達されます。Aδ線維は刺激を早く伝達し、C線維少し遅れて伝達します。田口敏彦先生によりますと、C線維は熱さ、冷たさ、化学物質などに対しても疼痛を感じるということでした。発痛物質にはブラジキニン、セロトニン、ヒスタミン、アセチルコリンなどがありますが、それぞれ固有のレセプターがあるということです。侵害受容性疼痛の場合には一般に神経機能が正常であるとされます。しかしながら例外が二つあり、一つは例えば同じ所を叩き続けるとだんだん痛み閾値が下がってきて痛みの程度が増強し我慢できなくなるというWind up現象です。もう一つは神経の可塑性で、非常に強い過剰な刺激が加わると神経のシナプス機能が可塑を起こすことです。神経障害性疼痛では一般的には部位は典型的な局在であり、期限的で、NSAIDsはよい反応を示すことが多いということです。 神経障害性疼痛の場合には異所性放電、下行性抑制系の障害、中枢性過敏化などが起こっており、疼痛もうずき、灼熱感、しびれ、ヒリヒリ感などの症状で領域は損傷部位と同一ではないそうです。 疼痛に対する薬物療法ではNSAIDs、アセトアミノフェン、オピオイド、抗うつ薬、抗てんかん薬、抗不安薬などを用い、疼痛の種類によりこれらの組み合わせで治療します。田口敏彦先生によりますと、侵害受容性疼痛または神経障害性疼痛それぞれ単独という場合は少なく、ほとんどの場合が混合性疼痛であることが薬物療法を困難にしているようです。 田口敏彦先生は運動療法が薬物療法と同様に、慢性疼痛に対する治療として重要であると述べられました。確かに運動は健康増進に繋がるし、疼痛軽減にも役立つように思えるのですが、その関連性は明らかではなかったように思えます。ランナーズハイはマラソンなどで長時間走り続けると気分が高揚してくる作用でエンドルフィンの分泌によりますが、その効力はモルヒネの6.5倍と言われているそうです。定期的な運動が慢性疼痛を軽減させ、運動不足は慢性疼痛の危険因子だそうです。これには定期的な中等度の運動は脳幹部の内因性オピオイドを賦活し下行抑制系を賦活することにより神経障害性疼痛を軽減させる効果があるからで、運動により神経障害性疼痛に関するタンパクも低下させることで疼痛閾値を上げる効果があるそうです。このように慢性疼痛に対する運動の効果が報告されてきており、運動の新しい意義として種々の慢性炎症を軽減することにより、慢性炎症性疾患の病状を軽減させる効果も見込まれているそうです。また肥満した脂肪組織からは炎症性サイトカインが放出されているそうです。 田口敏彦先生は薬物療法と運動療法を組み合わせて目標のQOLを達成することが慢性疼痛の治療の目的であると述べられました。慢性疼痛に対して薬物療法により疼痛を軽減させた状態で運動療法を追加することにより、より大きな効果が見込まれるということです。それではいつ運動療法を開始するかですが、田口敏彦先生によりますとVAS (Visual Analog Scale)で20~30mmの改善を認めたときであり、0にする必要はないということです。また運動療法の注意すべき点として、運動に対する恐怖への対策、運動に伴う痛みと疲労への対策、運動のコンプライアンスを上げることなどを挙げておられました。具体的にどの様な運動を勧められるかということには、田口敏彦先生は朝夕の散歩を挙げておられ、それを記録することが大事であるということでした。また仲間を集めるなどの工夫もよいということでした。慢性疼痛に対しては痛みに執着せず、痛みが出てもやりたい動きをする、そして痛みがとれれば何をやりたいのか、何をしたいのかに焦点を当てることを勧めるのがよいと述べておられました。 運動器慢性疼痛に対する治療として田口敏彦先生は疼痛のメカニズムを理解し、薬物療法から始め運動療法に移行し、疼痛をゼロにするのが目標ではなく、目標設定したADL、QOLを達成することを目標にすることであると総括されました。大変参考になるご講演でした。 |

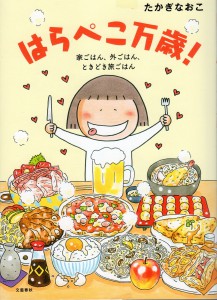

「はらぺこ万歳!家ごはん、外ごはん、ときどき旅ごはん」

2015年01月29日(木) 院長ブログ

|

たかぎなおこ氏の「はらぺこ万歳!家ごはん、外ごはん、ときどき旅ごはん」を読みました。たかぎなおこ氏は三重県出身のイラストレーターだそうです。 漫画と写真で綴る各地のグルメ、B級グルメは見ていて本当に楽しいですね。大阪モーニングは確かにこんなんやったと思います。 クリニックの本棚に置いています。皆様、是非ご覧下さい。 |