三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

予防接種講習会

2016年03月07日(月) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会主催の予防接種講習会が開催されました。演題は「最近の予防接種状況とワクチン副反応について」で講師は三重病院小児科、感染症センター副部長浅田和豊先生でした。 浅田豊和先生によりますと、ここ数年に導入されたワクチンはHibワクチン、日本脳炎ワクチン、子宮頚癌ワクチン、肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチン、不活化ポリオワクチン、髄膜炎菌ワクチンなどで、近年どんどん増加しているそうです。ワクチンの効果に関しては、津市におきまして5歳未満のロタウイルス胃腸炎の入院症例数・率がロタウイルスワクチン導入後に2シーズン連続で減少したなどと一定の効果は得られているそうです。三重県小児科医会が提案する予防接種スケジュールを見せてもらいましたが、かなり密なスケジュールです。種類が多いので同時摂取する場合が多いそうですが、同時接種するとアナフィラキシーショックが起こった場合に投与したワクチン全てが禁忌になるという問題点もあるそうです。B型肝炎ウイルスは今年10月から定期接種となるそうです。B型肝炎ウイルスは血液、体液によって感染するのですが、この体液には尿、唾液、涙、汗も含まれるそうです。B型肝炎ウイルスは不顕性感染でも感染が成立すると、ウイルスが肝臓にほぼ100%残ってしまうそうです。悪性疾患などに罹り免疫抑制するとDe novo肝炎となり、劇症肝炎となることもあるそうです。 予防接種ワクチンの接種方法ですが、接種部位は乳幼児では大腿外側広筋に接種する場合が多いそうです。大腿外側広筋に接種する場合は大腿の前外側部、中央の1/3のところに接種し、注射針は25G針25mm長のものを使用し、皮膚を少しつまんで注射するとよいようです。筋注と大腿四頭筋拘縮症の関連ですが、1970年代に解熱剤、抗菌薬の筋注により約3600名の大腿四頭筋拘縮症の患者報告があったそうです。予防接種との因果関係は認められていないそうです。卵アレルギーがある場合の予防接種も懸念されるところですが、ワクチンに含有されるオボアルブミン(卵アレルギーの主要なアレルゲンの一種)濃度が微量なためにアナフィラキシーを起こす濃度に達していないので、卵アレルギーによるアナフィラキシーショックの既往があっても日本のワクチンであれば接種可能であるということでした。ワクチンの想定される副反応と出現時期は、接種後直ちに血管迷走神経反射、アナフィラキシー、少し時間をおいてIV型アレルギー反応、自然免疫反応、1週間から3週間ほどおいて出現する獲得免疫反応、増殖による反応などだそうです。副反応報告はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)に報告するよう義務付けられています。健康被害救済制度は、定期予防接種による健康被害は予防接種法により救済され申請先は市町村で、任意予防接種による健康被害はPMDAにより救済されるそうです。ロタウイルスワクチンと腸重積症との関連性も報告されたそうですが、腸重積症の発症リスクを増加させる頻度はごくわずかであり、ワクチンの予防効果の方がはるかに上回ると判断されているそうです。BCGの副反応としてコッホ現象(接種局所の発赤・腫脹)、化膿性リンパ節炎、皮膚結核様病変、骨炎、全身性BCG感染症などがあるそうですが、骨炎・骨髄炎の頻度は少ないそうです。子宮頚癌ワクチンと疼痛関連事象または運動障害の問題はよく報道などでも取り上げられています。この問題に関しては、早い原因の解明と解決が待たれるところですね。 アナフィラキシーと血管迷走神経反射は、共通する症状として血圧低下はありますが、血管迷走神経反射は通常蒼白、発汗を伴うのに対して、アナフィラキシーは尋麻疹、皮膚紅潮、呼吸器症状、消化器症状や中枢神経系症状が見られることもあり、活動の低下、不安感、落ちていくような感覚、昏睡なども起こりえるということです。血管迷走神経反射は徐脈となりアトロピン投与などにて対応、アナフィラキシーは頻脈から徐脈になりアドレナリン投与などにて対応ということですが、迷ったらアドレナリン投与すべきであるということでした。アナフィラキシーにおける早期アドレナリン投与は有効で、あるデータによると30分以内にアドレナリン投与した場合には死亡例はなかったということでした。アナフィラキシーの初期対応は仰臥位にして足を上げることが重要です。体位変換をきっかけに急変する可能性があるために急に座ったり立ち上がったりする動作をとらせない、トイレになど行かせたりしないなどの注意が必要ということでした。 予防接種48時間以内に突然、脱力や意識混迷、反応性の低下、顔面蒼白などを呈する予防接種副反応の一つである低緊張低反応 Hypotonic-hyporesponsive Episode (HHE)を浅田和豊先生は紹介して下さいました。HHEは低緊張かつ低反応性、顔色不良となり、2歳以下が94%、頻度は7-70回/10万接種、約半数が初回接種で起こり、接種後平均して3~4時間で起こり、持続は6~30分間、原因は不明であるということでした。また文献によりますと、HHEは更なる重大な合併症を引き起こすエビデンスはなく、再発は極めて稀であり、初回あるいは再発いずれにおいてもリスク因子は知られておらず、予測は不可能ということでした。 当院では予防接種はインフルエンザワクチン、成人肺炎球菌ワクチンしか施行していませんが、大変参考になる講習会でした。 |

奈良トレーニングセミナー2016

2016年03月03日(木) 院長ブログ

|

先日、奈良トレーニングセミナー2016、第29回奈良県スポーツ医・科学研究会が開催されました。本会は主催が公益財団法人奈良県体育協会、奈良県スポーツ医・科学専門委員会、共催が奈良県医師会スポーツ医学部会、久光製薬株式会社で毎年この時期に開催されています。 特別講演Ⅰは「コンタクトスポーツにおける下肢の外傷と障害」で講師は奈良県総合医療センター副院長杉本和也先生でした。杉本和也先生はラグビー日本代表チーム帯同ドクター(2006~2007年)を務められ、2000年からは同志社大学ラグビー部チームドクターを勤めておられます。また関西ラグビーフットボール協会医務委員、日本体育協会アスレティックトレーナー検定員も勤めておられ、特にラグビーに精通された先生です。今回、杉本和也先生はラグビーやアメリカンフットボールなどタックルをするスポーツやサッカー、バスケットボールなどボールを競り合うことにより同様に激しいコンタクトが起こり下肢、特に膝から下に起こる外傷、障害などについて解説して下さいました。杉本和也先生によりますと膝では前十字靱帯損傷、足関節では骨折と靭帯の複合損傷が手術を避けがたい外傷として問題になるということでした。一方、慢性的に発症する疲労骨折も手術を要することが少なくないということです。杉本和也先生は近年CT、MRI、エコーなどの画像診断精度が向上し、低侵襲の関節鏡視下手術が発達したことで、多くのスポーツ外傷や障害が早期に診断され、適切な治療により早期の復帰が可能になったと述べられました。 特別講演Ⅱは「ラグビー競技における外傷・障害の診断と治療」で講師はエディージャパンでチームドクターを務められた順天堂大学整形外科・スポーツ診療科准教授高澤祐治先生でした。高澤祐治先生は膝関節外科を専門とされていますので、膝関節外科特に膝前十字靱帯損傷について解説して下さいました。杉本和也先生も解説しておられましたように膝前十字靱帯損傷は手術治療を要することが多く、スポーツ選手も受傷する頻度の多い外傷です。バスケットボール女子選手に多いことは知られていますが、サッカーでも女子選手に多く、サッカー日本代表チームでも男子選手よりも「なでしこジャパン」の女子選手の方が膝前十字靱帯損傷を受傷している選手が多いということでした。そして男子でも比率で言うとラグビー日本代表選手はかなり高率に膝前十字靱帯損傷を受傷しているそうです。今後は予防的な取り組みの重要性が増していくことでしょう。 今回、私は特別講演Ⅰの座長を務めさせていただきました。またパネルディスカッションでは奈良県体育協会奈良県スポーツ医・科学専門委員会委員長の奈良県立医科大学整形外科学教室教授田中康仁先生と国立大学法人奈良教育大学保健体育講座教授笠次良爾先生が座長を務められ、パネリストとして特別講演Ⅰ、Ⅱの演者である杉本和也先生、高澤祐治先生、そして奈良県立医科大学整形外科教室助教宗本充先生と私でディスカッションをさせていただきました。高澤祐治先生は小学校1年から神奈川県のラグビースクールでラグビーを始められ、順天堂大学医学部出身ということです。杉本和也先生、田中康仁先生、笠次良爾先生、宗本充先生と私は奈良医大整形外科所属ですが、トライアスロン専門の笠次良爾先生を除いて4人とも奈良医大ラグビー部OBであり、ラグビー色の強いディスカッションとなりました。私にこの様な機会を与えて頂いた田中康仁教授に感謝致しております。 |

「認知症 -ともに生きる-」

2016年02月28日(日) 院長ブログ

|

「認知症 -ともに生きる-」を読みました。 本書は歴史に見る高齢者の健康と治療、認知症とはなにか、認知症の種類と原因となる病気、認知症の治療と介護、認知症の予防、認知症とともに生きる、の項目に分かれており、写真入り、図入りでわかりやすく解説しています。なるほど!これなら認知症のことをよく理解できそうです。 本書は内藤記念くすり博物館が発刊しています。内藤記念くすり博物館は岐阜県各務原市にあり、エーザイの創業者内藤豊次氏が設立されたそうです。現在、「認知症 -ともに生きる-」の企画展を開催しているようですね。 表紙の写真はアルツハイマー病を発見したドイツのアルツハイマーだそうです。立派な風貌の博士ですね。この写真も初めて知りました。 レビー小体型認知症は1976年に小阪憲司、松下正明らが発見したそうです。これも知りませんでした。とても立派な業績ですね。 |

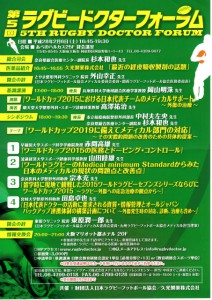

第5回ラグビードクターフォーラム

2016年02月23日(火) 院長ブログ

|

先日、第5回ラグビードクターフォーラムが大阪で開催されました。ラグビードクターフォーラムはラグビーに興味のある医師、歯科医師が対象の研究会です。関東、関西、九州でそれぞれ主管が持ち回りで年に1回開催されており、今回で5回目になります。昨年のラグビーワールドカップ2015イングランド大会における日本代表チームの活躍を受けて、ラグビーに対する関心が高まっており例年以上に活発な会議になりました。 基調講演は「ワールドカップ2015における日本代表チームのメディカルサポート~外傷の治療~」で演者はエディージャパンチームドクターを務められた、順天堂大学整形外科・スポーツ診療科准教授高澤祐治先生でした。昨年のワールドカップ2015イングランド大会における日本代表チームの活躍は報道でも報じられたように感動的でありましたが、その現場に当事者として立ち会われるという大変貴重な経験をされた高澤祐治先生のお話しは大変興味深いものでした。2012年4月にエディー・ジョーンズ監督率いるジャパンウェイが始まったそうですが、組織作りは少人数からというエディー・ジョーンズ監督の意向もあり総勢12名のスタッフからスタートしたそうです。チームドクター1名とトレーナー2名のメディカルスタッフでストレングス、コンディショニングコーチスタッフとの連携が強くエディー・ジョーンズ監督から求められたそうです。選手・スタッフともに“日本ラグビーの歴史を変える。”という強い気持ちでハードワークを課し、“すべては初戦で決まる。”と南アフリカに勝つために入念な準備の元で挑んだワールドカップであったそうです。その後の結末は周知の通りですが、初戦まであと4週間という間際でも選手たちは怪我人だらけでチームドクターとして高澤祐治先生は大きな不安に悩まされ葛藤があったことを紹介して下さいました。歴史的快挙の背景には、メディカルスタッフにとっても様々な葛藤と挑戦があったそうです。またエディー・ジョーンズ監督は本当に怖かったらしくて、あるスタッフなどは怒られ役でいつも理不尽に怒鳴られていたそうです。練習風景の写真を撮ろうものなら、記念撮影を撮って遊びに来ているわけではない!とたちまち怒鳴られるので、おちおち写真も撮れなかったそうです。メディカルスタッフを初めとして数々の裏方の方々の支えがあって日本代表チームによる歴史的快挙がなされたことは間違いなさそうです。 シンポジウムでは「ワールドカップ2019に備えてメディカル部門の対応~その実際的問題の改善のための具体的提案~」をテーマに「ワールドカップ2015の医務とドーピング・コントロール」を早稲田大学スポーツ科学学術院教授赤間高雄先生が、「ワールドラグビーのMedical minimum Standardからみた日本のメディカルの現状の問題点と改善点」を流通経済大学スポーツ健康科学部教授山田睦雄先生が、「留学時に現地で観戦した2015ワールドラグビーセブンスシリーズならびにワールドカップ2015~ラグビー外傷への応急治療の観点から~」を奈良県立医科大学整形外科助教宗本充先生が、「日本代表ドクターの活動に要求される資質・情報管理とオールジャパンバックアップ連携体制の構築計画について~外傷発生時の対応、診断、治療も含め~」を宮崎大学整形外科助教田島卓也先生がそれぞれ発表されました。 ワールドカップ2019日本大会に向けて大変有意義な会でした。 |

発達支援研修会

2016年02月21日(日) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会主催の発達支援研修会が開催されました。講演は「少ないマンパワーで地域の宝を守っていく~連携~」で講師は蜂谷医院副院長蜂谷明子先生でした。 蜂谷明子先生は小児科医で、子どもの心研修委員、岐阜市教育委員会、発達障害専門相談支援員、恵那市学校保健会長、恵那市次世代育成市民会議委員長、岐阜市小児科医会常任理事、と種々の要職をお勤めの非常に多忙でご活躍の先生です。蜂谷明子先生の勤務される蜂谷医院は岐阜県恵那市にあるそうです。恵那市は人口52339人、年間出生数が約410人だそうですが、この市に小児科医は市民病院に常勤1名、市立診療所に非常勤1名、それと開業医である蜂谷明子先生だけであるそうです。このことからも蜂谷明子先生のお忙しさが理解できます。蜂谷明子先生によりますと、育児中の母親の1割以上がうつ病になるという報告があるということより、育児不安を持つ親の割合は計り知れないということでした。そこで蜂谷明子先生は診察室だけではない子育て支援を目指したということです。そのためには連携なくしては、子ども支援は進まないとの思いで、子どもへの理解をより深めることにより、一緒に子どもたちの心を抱きしめていきましょう!と蜂谷明子先生は強調されました。 発達障害というと自閉症スペクトラム障害、多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)が代表的ですが、第4の発達障害と言われている「反応性愛着障害」について蜂谷明子先生は紹介、解説して下さいました。乳幼児が恐怖や疲れや親と距離が離れたときなどに、親に近づくことにより安心感を得ようとすることを「愛着」のシステムが働いているというそうです。この様な乳幼児の愛着行動に対して、養育者が感受性を持ってなだめる機能を発揮することが適応であるとされているそうです。乳幼児はこの様な感受性のある養育者との愛着関係を繰り返し体験することにより、他者に対する安全感・安心感を獲得していくと考えられているそうです。「反応性愛着障害」においては子どもにとってこの様な養育者からの適切な応答がないために、コミュニケーションをどう取るのか?、人との距離をどう取るのか?など人間関係を作ることや、心を満たせるのか?自己肯定できるか?自分に自信が持てるか?など人間と人間の信頼感を得ることがうまくできなくなってしまうそうです。 蜂谷明子先生は子どもを理解して支援するためには、子どもはどのように物を見て、どのように感じているか?を理解しないといけないと述べられ、注意したり指導したりするとき、子どもに伝わりにくいことを話ししていませんか?と指摘されました。擬音語、擬声語や擬態語、擬容後、擬情語などは大人にとっては当たり前でも、子どもたちにとっては意味を捉えにくいものと考えることが子どもを理解する面では肝要ということでした。 蜂谷明子先生は学校検診において子どもの現状を知ること、学校医による健康相談において子どもを深く知ること、子どもの貧困の現状を知ること、就学時検診の有効活用などにより学校医の仕事を通して「子どもの姿」を知ることを意識しているそうです。この様な考えで蜂谷明子先生は行政、学校、園、施設そして子どもに関わる大人たちとの連携により「かけがえのないネットワーク」を構築しているそうです。このネットワークにおいて大切なのは顔の見える定期的な関わりであり、お互いの信頼を構築することが重要であるということです。それにより、ようやく大人が皆で子どもたちを守ることができるのだということです。蜂谷明子先生は今後も子どもを守るために何が大切か考えながら、支援していきたいと述べられました。 この様に多忙にご活躍なさっておられる蜂谷明子先生ですが、これだけ活動できるのは夫である耳鼻科医の院長先生のお陰であると仰っておられました。蜂谷明子先生と関わる恵那市の子どもたちは幸せだと思いました。 |