三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

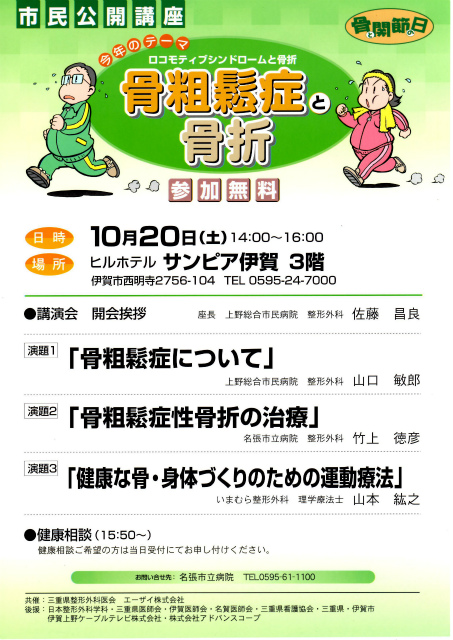

市民公開講座 骨粗鬆症と骨折

2012年09月17日(月) 院長ブログ

|

骨と関節の日に因んで10月20日(土)に市民公開講座がヒルホテルサンピア伊賀で開催されます。今年のテーマはロコモティブシンドロームと骨折、骨粗鬆症と骨折です。 講演1は上野総合市民病院整形外科山口敏郎先生の「骨粗鬆症について」、講演2は名張市立病院整形外科竹上徳彦先生の「骨粗鬆症性骨折の治療」、講演3はいまむら整形外科理学療法士山本紘之先生の「健康な骨・身体づくりのための運動療法」です。講演会の後には健康相談もあります。 皆様、是非ご来場下さい。 |

関節リウマチ

2012年09月16日(日) 院長ブログ

|

「せと整形外科」院長瀬戸正史先生の関節リウマチに関する講演を聴かせて頂きました。 関節リウマチに対する薬物療法のポイントなどを豊富な症例に基づき、わかりやすく解説して下さいました。大変勉強になりました。 瀬戸正史先生は三重大学医学部附属病院、鈴鹿回生病院でリウマチ専門外来を担当してこられました。7年前から鈴鹿市で「せと整形外科」を開業しておられ関節リウマチにとても造詣の深い先生です。「せと整形外科」は鈴鹿サーキットのすぐ近くにあるそうです。 また瀬戸正史先生の弟さんの瀬戸靖史先生は奈良県田原本町で「せと整形外科たわらもと」を開業しておられます。平成6年頃には奈良医大附属病院整形外科で私も瀬戸靖史先生と一緒に仕事させて頂きました。 |

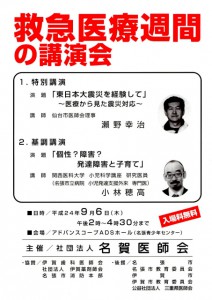

個性?障害? 発達障害と子育て

2012年09月13日(木) 院長ブログ

|

先週の「救急医療週間の講演会」での基調講演「個性?障害? 発達障害と子育て」を紹介します。講師は関西医科大学小児科小林穂高先生でした。 発達障害は脳機能の発達が関係する生まれつきの障害です。発達障害のある人はコミュニケーションや対人関係を作るのが苦手で、その態度や行動が誤解され人から敬遠されることが多いのですが、決して子育ての仕方や躾が原因ではないということです。このあたりは一般的に誤解を招きやすいところですね。 発達障害は主に広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群)、注意欠陥多動性障害、学習障害に分類され、これらは重なり合うことも多くまた個人差が大きく症状の出方は多様であるということです。アスペルガー症候群ではないかと言われている著名人には、エジソン、アインシュタイン、ビルゲイツなどもおり、天才肌の人の中にもこの様な症状を持っておいでの方もおられるようです。 小林穂高先生によると、臨床医にとって発達障害という診断は障害児のレッテル貼りではなく患者支援のファーストステップです。つまり「障害」は支援が必要な「個性」であると言えます。 この様に発達にアンバランスがある状態を「発達凸凹」と言うそうです。発達凸凹があり日常生活で困っておれば、周囲が患者を受容し支援して褒めるというアプローチで本人に自己肯定感を持ってもらうことが重要です。親などによる体罰というアプローチでは何ら解決を導かない、というご意見でした。 発達凸凹のある子供に対しては、周囲の理解、気づき、配慮が重要で、専門家への相談も必要ですね。 粘り強く子供と向き合うという小林穂高先生の真摯な姿勢に大変感心致しました。 |

救急の日

2012年09月09日(日) 院長ブログ

|

今日は9月9日、救急の日です。 先週はアドバンスコープADSホールにおきまして「救急医療週間の講演会」が開催されました。 今日はそのなかで特別講演「東日本大震災を経験して」を紹介します。講師は仙台市医師会理事瀬野幸治先生でした。瀬野先生は仙台市で整形外科を開業しておられます。震災の映像は報道で何度も見ましたが、仙台市で震災3日後の高速道路より海岸側が全て水没している写真は衝撃的でした。想像を絶する甚大な被害であったことが伺えます。 災害時の基本は「動ける人ができることをする。」ということです。そこでは自助、共助、公助のそれぞれが重要です。 救急車の台数は名張市では4台です。これが多いか少ないかは別議論として、大災害時には公助の手が足りないことは確実です。名張市の人口は約8万人ですので人口2万人あたり救急車1台の割合です。名古屋市では救急車が32台ですが人口が約220万人ですので、人口7万人あたり救急車1台の割合になります。 動ける人ができることをするという自助と、近所の人の連携で助け合うという共助がより重要で、阪神淡路大震災の時も公助よりも共助で救われた命が多かったということです。 現在も避難されておられる方が多数おられ、高齢者の生活不活発病が問題になっているそうです。もともと歩ける方が歩けなくなったり車いすを使用するようになったりする割合が高いそうです。動く目的がないということもあるそうですが、役割を与えられていないということあるみたいです。家族やボランティアなど周りの人がなんでもかんでもやってしまい高齢者の動くきっかけを奪ってしまうことは弊害も多いようです。家庭でも社会でも、全てのメンバーがそれぞれの役割を果たすことが重要ですね。 災害時の電話についてもお話しされていました。災害直後には被災者は非常に忙しくするべきことが多いので、被災地以外の場所からの安否確認の電話などは災害直後には問題であるそうです。電話回線が繋がりにくくなってしまうことや、今回も電話に出ていたために逃げ遅れて津波の犠牲になった方もおられるそうです。 NTTが提供している災害時の伝言板利用などが望ましいということです。しかしながら平時に試しに使ってみないと、とっさの時には難しいのではということです。 いやー、その通りですね。私も使ったことがなく使える自信はありません。練習しておかないとダメですね! |

風疹患者が急増 三重県が注意呼びかけ

2012年09月03日(月) 院長ブログ

|

先週、毎日新聞にこの様な記事がありました。 三重県薬務感染症対策課は29日、県内で今月に入ってから風疹患者が増加し、流行の兆しがみられると発表した。罹患(りかん)歴のない人は、ワクチン接種やこまめなうがい、手洗いをするよう呼びかけている。 同課によると、今年の県内の風疹患者は7月までに6人だったが、8月中だけで9人の発生報告があった。昨年1年間の患者は7人で、既に2倍以上。県内全医療機関対象の調査を始めた08年以降で最多になっている。 同課は「特に妊娠初期の女性が感染すると、出生児に影響が出る場合があるので、妊娠する可能性のある人は事前にワクチン接種を受けてほしい」と話している。 要注意ですね! |