三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

ビジネス新伝説 ルソンの壺

2013年03月25日(月) 院長ブログ

|

昨日朝に、たまたまNHKテレビを観ていたらビジネス新伝説 ルソンの壺という番組がやっていました。そこでは名張市のオキツモ株式会社という企業が取り上げられていました。ああ名張市の企業の特集なんだ-!、と思い番組を観ていましたら、当社は家電や自動車の製造に欠かせない耐熱塗料のトップシェアを占めるみたいで樹脂に様々な鉱物を混ぜることで15000種類もの耐熱塗料を作っているそうです。また現在ではメーカーの依頼に応じて遠赤外線、消音、抗菌、脱臭などの機能を持った耐熱塗料も製造しているそうです。 かつては道路事情も悪くて地理的に苦労した話とか、電報で依頼を受け取ってから生産したなど、数々の困難を乗り越えた会社の歴史も紹介していました。 それが今ではトップシェアを占めるまでに成長したのは、当社が他にない強みに特化したことだということです。これはまさに時代のニーズに合っているな、と感心しました。この素晴らしい先端技術が今後中国で活かされて、少しでも環境改善に繋がってくれればと願わずにはおれません。 万葉集に「わが背子は何処いくらむ沖津藻(おきつも)の 名張の山を今日か越ゆらむ」とあり、沖津藻は名張の枕詞であり名張のことを沖津藻と呼ぶことも知りました。このことや当企業のことも名張の地元の方には当たり前のことでしょうが、まだ名張に来て間もない私は知りませんでした。名張で働いていてほとんどの時間を名張で過ごしている私にとっても、名張のこの様な優秀な企業の活躍は大変嬉しく思えます。 |

「花粉症治療における患者指導の要点」

2013年03月24日(日) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会臨床懇話会が開催され国立病院機構三重中央医療センター耳鼻咽喉科医長伊藤由紀子先生の「花粉症治療における患者指導の要点~セルフケアとメディカルケア」という講演を聴きました。 花粉症は今がシーズン真っ盛りですね。有病率では三重県は約33%で全国大8位、奈良県は第7位だそうです。過去のデータによりますとスギ花粉飛散のピークは平均的に3月7日頃で約60日間、ヒノキ花粉飛散のピークは平均的に4月7日頃で約44日間飛散し続けるそうです。花粉情報は環境省花粉観測システム(はなこさん)でインターネット上でもリアルタイムで報告されています。花粉飛散データは毎日各地の計測点で耳鼻科医が計測しているそうで、伊藤由紀子先生も毎日計測しておられるということでした。これは大変な努力ですね。年中無休です! 伊藤由紀子先生の薦める花粉症に対するセルフケアは以下の通りです。(1)花粉情報をよく知る。(2)花粉の多いときは外出を控えたり、マスク、眼鏡の着用。(3)上着は毛羽だったコートなどを避ける。(4)帰宅時に花粉をよく払う。洗顔、うがい、鼻かみなど。(5)窓や戸を開けっ放しにしない。(6)布団、洗濯物の外干しを避ける。(7)窓際を念入りに掃除する。 また、加湿を心がける、掃除はできるだけ拭き掃除で、空気の巻き上がる暖房法は避ける、影響を及ぼしやすい黄砂を回避する、などのポイントも指摘しておられました。 花粉の飛びやすい日は、晴れて気温の高い日、風の強い日、乾燥した日、雨上がりなどだそうで、注意が必要ですね。 花粉症の発症に大きく影響する鼻粘膜にとって悪い環境因子は、感染、体の冷え、排気ガス、乾燥、睡眠不足、ストレスだそうです。 効果的な薬物治療のポイントは、花粉の飛び始める1~2週間前から治療を開始し、自分にあった薬物を、シーズン中継続して服用することが重要なようです。またステロイド点鼻薬の有用性が再注目されているようで、市販薬の中にもステロイド点鼻薬は数種類あります。 最近では免疫療法(減感作療法)などが注目されており、食べるワクチン米なども開発され報道もされています。伊藤由紀子先生はこれらの新しい治療よりも、まずしっかりとしたセルフケアにより症状が軽減されることが多く、ひいては医療費の削減にも繋がると指摘しておられました。 成る程!それはもっともですね。耳鼻科医の先生方の地道な努力と啓蒙活動は、まだまだ必要とされているのかもしれません。 |

「骨粗鬆症治療2013~より長くより強く骨を維持するために~」

2013年03月20日(水) 院長ブログ

|

先日、伊賀地区骨粗鬆症学術講演会が開催され、藤田保健衛生大学医学部内分泌・代謝内科准教授鈴木敦詞先生の「骨粗鬆症治療2013~より長くより強く骨を維持するために~」という講演を聴きました。 鈴木敦詞先生は内科的な視点から糖尿病などの生活習慣病と骨粗鬆症との関連性を研究しておられます。高血糖とインスリン欠乏はカルシウム吸収低下を招き、糖尿病では骨代謝とカルシウム代謝のバランスが悪化するということです。その結果糖尿病の方は骨折のリスクが増加し、1型糖尿病では6.4倍、2型糖尿病では2.2倍、骨折の危険性が増大するそうです。 高齢者ではBMI(肥満指数)が高いほど、死亡率が低いというデータがあるそうです。これはかなり意外なデータですね。メタボリックシンドロームなど中年期の肥満による弊害は常々指摘されますが、「やせ」による弊害はあまり指摘されないように思われます。高齢者のやせは筋減少症による骨脆弱性に繋がるからだそうで、決して太ることが骨によいわけではなく痩せることが骨折のリスクを増大させるために良くないということです。 骨粗鬆症治療の代表的な薬剤であるビスフォスフォネート剤でも短期間に結果が出るわけではなく、鈴木敦詞先生は患者様に2,3年は服用することで椎体骨折(背骨、腰骨の圧迫骨折)のリスクが低下すると説明しておられるそうです。リスクとベネフィットのバランスが重要で、よく取り上げられる顎骨壊死や大腿骨転子下骨折の危険性を恐れるあまりにビスフォスフォネート剤による治療を躊躇うべきではないと指摘しておられました。 鈴木敦詞先生は「名古屋骨を守る会」の事務局長を務められ、骨粗鬆症の啓蒙活動をしておられます。鈴木敦詞先生の提言する、若々しさを維持するための生活習慣は(1)中年期の体重増加、高齢期の筋減少を避ける。(2)適度な運動、外出の励行。(3)糖尿病の予防、管理。(4)禁煙。(5)新鮮な野菜の摂取。(6)何より明るく朗らかに!ストレスは骨も痛めるそうです。 人間の骨量は20歳くらいまで増加し最大骨量に達し、最大骨量を40歳代まで維持し、その後徐々に減少していくという経過をとることが知られています。成長期における栄養不足が最大骨量の低下を招き、ひいては将来骨粗鬆症に至ることは自明です。飽食の時代でも起こる成長期における栄養不足の大きな原因は無理なダイエットでしょう。鈴木敦詞先生はかつての「モーニング娘」今の「AKB48」の格好良すぎるスタイルに対して警鐘を鳴らしておられます。思春期には多少ふっくらした体型になるのが自然なようです。 鈴木敦詞先生は患者様にいつも「今日のあなたは昨日まであなたが食べた物でできている。」と説いておられるそうです。鈴木敦詞先生の「骨」に対する熱い思いと多くの方に少しでも良くなって頂きたいという気概を感じました。大変参考になることが多いですね。 |

「最新のリウマチ診療」

2013年03月03日(日) 院長ブログ

|

先日、第50回伊賀地区整形外科懇話会で独立行政法人国立病院機構三重中央医療センターリウマチ科甲斐基一先生の「最新のリウマチ診療」という講演があり出席しました。 関節リウマチは2010年に新しい診断基準が示され、新しい診断基準では関節破壊が進行する前の患者様でも関節リウマチと診断することができるようになりました。発症早期の患者様を診断できる基準を用いて早期診断を行い、早期治療を開始することが非常に大切であると言われています。 診断にあたっては鑑別診断が重要で、甲斐基一先生はいくつかの鑑別診断となる疾患を解説して下さいました。しかしながら中には難易度の高い鑑別診断もあるようです。 現在、関節リウマチのアンカードラッグ(中心的薬剤)と言われているのはメトトレキサート(MTX)です。MTXは抗リウマチ剤の中でも生命予後を改善することが報告されており、関節リウマチにおいて最も使用される頻度が高い薬剤の一つです。MTXは免疫を抑制する薬ですので、感染症のリスクをスクリーニングする必要があります。特にB型肝炎や結核に対する注意が必要です。また腎機能障害や肝機能障害、肺障害にも注意を払わなければなりません。 甲斐基一先生はMTX服用中患者様向けの注意事項として、(1)飲み忘れたときは後で服用しない。(週に1日か2日だけ服用する薬です。)(2)脱水時には服用しない。(3)お酒はできるだけ控えるように。(4)避妊を確実に。(5)外科的治療前後は慎重に。(6)空咳、息切れ、発熱時は胸部レントゲン撮影を。(7)体調不良時は医師に相談を。などの項目を挙げておられます。 このあたりは患者様への更なる注意喚起が必要ですね。 発症早期の若年で関節リウマチの活動性の高い患者様や肺の状態の悪い患者様は医療センターや大学病院などのリウマチ科での積極的な治療が必要になるために早期に紹介することが望まれると、甲斐基一先生は勧めておられました。 |

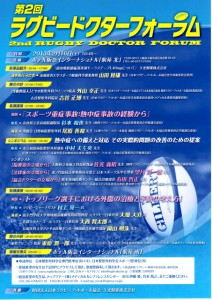

第2回ラグビードクターフォーラム

2013年02月28日(木) 院長ブログ

|

先日、ホテル阪急インターナショナルで第2回ラグビードクターフォーラムが開催され出席しました。 今回のテーマは熱中症でした。熱中症は重篤な事故に繋がってしまうので、スポーツの現場ではラグビーに限らず非常に注目を集めている分野です。 基調講演は「スポーツ重症事故:熱中症事故の経験から」日野病院整形外科尾原善和先生でした。シンポジウムは「熱中症への備えと対応 その実際的問題の改善のための提案」でシンポジストは大阪府立布施工科高校教諭佐光義昭先生、弁護士の望月浩一郎先生、熊本地域医療センター有田哲正先生で、それぞれの立場で具体的な提言を紹介して頂きました。特別講演は座長がラグビージャーナリストの村上晃一氏、演者が元ラグビー日本代表の大畑大介氏と大西将太郎氏、兵庫医大ささやま医療センターの岡山明洙先生でした。 尾原善和先生は熱中症への備えと対応として、セルフチェックシートの活用、強制給水、しんどい子への対応、熱中症を疑う症状(めまい、欠伸、筋痛など)への注意、などを挙げておられ、急激に進行することもあるので、経過を十分に見る、そして過剰とも思える対応をすることを勧めておられました。また指導者と安全対策委員を分けること、保護者にもご協力願って「保護者見守り隊」を結成すること、暑熱馴化をしっかりと行うことなども勧めておられました。また尾原善和先生はWBGT(湿球黒球温度)を遵守した試合設定と、日本体育協会による熱中症予防のための運動指針遵守を訴えておられます。「熱中症は予防できる、熱中症は身近で起こる。」という尾原善和先生の言葉は重いですね。 佐光義昭先生はコンディショニングチェック票の活用を紹介して頂きました。学校ならではの、練習を中止あるいは変更する勇気というポイントも披露して頂きました。望月浩一郎先生が示して下さった、頭頸部外傷や熱中症などによる重篤な事故、死亡事故などの起こる比率が、ラグビーにおいては他のスポーツより高いというデータはわれわれが心に深く刻むべき問題点であると言えるでしょう。 最後の特別講演はラグビージャーナリストの村上晃一氏の司会で進行されました。村上晃一氏は軽妙洒脱なトークで盛り上げてくれますが、日本で唯一と言っていいラグビージャーナリストです。村上晃一氏のトークにはラグビー愛が感じられますね。大西将太郎氏は現在もトップリーグで活躍しておられますが、やはり印象的なのは2007年W杯のカナダ戦での試合終了間際同点コンバージョンですね。大畑大介氏は2度のアキレス腱断裂など多くの怪我を乗り越えて日本代表のエースとして活躍したスピードスターです。また2001年、2003年にはTBSの「スポーツマンNO1決定戦」で優勝し、ラグビー選手のトップアスリートとしての能力の高さを証明してくれました。 それにしても、2選手とも常人ではない豪傑ですね。数々の大けがや手術を乗り越えて何度も復活した大畑大介氏も、一度も大きな怪我をしたことがないと言って今も現役を続けている大西将太郎氏も、普通の肉体の常人ではあまり参考にならないエピソードばかりかと思われました。村上晃一氏の司会で十分に楽しめた特別講演でした。 今回のラグビードクターフォーラムの世話人の外山幸正先生、杉本和也先生、中村夫佐央先生、岡山明洙先生はいずれも私が平素からお世話になっている方々で、いずれも関西ラグビーの医務を牽引しておられる先生方です。今回のラグビードクターフォーラムは参加者も非常に多く、大盛況でした。次回は、来年に九州で第3回ラグビードクターフォーラムが開催されることが決定されました。 |