三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

「粋な日本人の心得帳」

2015年10月01日(木) 院長ブログ

|

「粋な日本人の心得帳」を読みました。これはいざというときに役立つ本ですね。 敷居や畳の縁を踏んではいけない理由を初めて知りました。また玄関にも上座・下座があることを初めて知りました。日本人男性のマナーを解説してくれています。 皆様、どうぞご覧下さい。 |

今日はいよいよスコットランド代表戦

2015年09月23日(水) 院長ブログ

|

今夜にはラグビーワールドカップ2015プールB第2戦のスコットランド代表戦があります。先日発表されましたラグビーワールドランキングでは日本代表は南アフリカ戦の勝利を受けて11位と順位を上げ、試合のなかったスコットランドは12位と順位を下げ、なんと日本代表がランキングで上回りました。日本代表は南アフリカ戦からスターティングメンバーを6人入れ替えるようですが、今回も何か期待を持てるような予感がします。 そして何より南アフリカ戦の勝利から、マスコミの取り扱いが一変しましたね!嬉しい限りです。 |

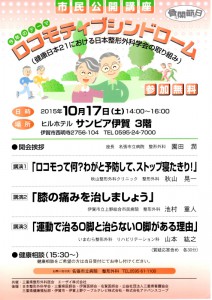

市民公開講座

2015年09月22日(火) 院長ブログ

|

10月17日(土)にヒルホテルサンピア伊賀におきまして、市民公開講座が開催されます。これは10月8日の「骨と関節の日」にちなんで毎年各地で行われる講演会で、今年のテーマはロコモティブシンドロームです。 今回は私が「ロコモって何?わがと予防して、ストップ寝たきり!」というタイトルで講演1を発表させていただきます。 皆様、よろしければご来場くださいませ。 |

歴史的勝利

2015年09月20日(日) 院長ブログ

|

9月18日にラグビーワールドカップイングランド大会が開幕しました。そして日本代表は9月19日(日本時間では9月20日)に南アフリカ代表と対戦し、34対32のスコアで勝利しました。 世界ランキングでは現在日本代表が13位、南アフリカ代表が3位ですが、それ以上に南アフリカはラグビーワールドカップで過去に二度優勝していることに対して、日本代表は本戦で過去にわずか1試合しか勝利していないということを考えると、この勝利がいかに歴史的な偉業であるかがわかります。またラグビーは他のスポーツに比して、一般に番狂わせの少ないスポーツと言われています。 南アフリカ代表の強力FWに対してスクラムで持ちこたえ、低い刺さるタックルで日本代表はディフェンスも最後まで機能していました。それにしても世界中の誰がこの結果を予想したことでしょう。エディー・ジョーンズヘッドコーチが言っていた前後半80分間の最後の20分間に過去の日本代表は力尽きていたという指摘の下に、世界一と言われるハードワークをこなした日本代表選手の努力の賜でしょう。確かに最後の10分間くらい、南アフリカ代表選手の足は止まり、日本代表選手は最後まで運動量が落ちず集中力も勝っていたように見えました。全体的にハンドリングミスも日本代表選手は少なかったように見えました。3点ビハインドであった日本代表は終了間際にきわどい密集でのインゴールへのグラウンディングが認められませんでした。その時得られたPKのチャンスに、私は引き分けを確保するためにペナルティーゴールを狙うのではないかと思いました。南アフリカ代表に引き分けで勝ち点を得ると、これでも十分な偉業と思えるからです。しかしながらこの予測はいい意味で裏切られました。日本代表は最後までトライを狙いにいって、ついには見事に逆転トライへと繋げました。私は感動で胸が震える思いでこの試合の結末を観ていました。果敢な日本代表チームのプレーに会場の観客も応援し、日本代表を後押ししてくれているような様子でした。 試合後のインタビューでフルバックの五郎丸選手が「世界中の皆さんは日本代表が勝つとは思っていなかったと思いますが、勝つための準備、世界一きつい練習をしてきたので、選手は勝つことを信じていました。」と言っていました。私は1987年の第1回ラグビーワールドカップから日本代表のワールドカップでの試合は全部観ていますが、間違いなく日本代表チームのベストゲームでしょう。今後も日本代表の活躍に期待したいです。 日本代表チームが日本ラグビーの未来への扉を開けてくれたように思えました。 |

「日本一心を揺るがす新聞の社説」

2015年09月19日(土) 院長ブログ

|

「日本一心を揺るがす新聞の社説 それは朝日でも毎日でも読売でもなかった」を読みました。著者はみやざき中央新聞編集長、水谷もりひと氏です。 みやざき中央新聞は毎週月曜日発行のミニコミ誌だそうです。会社は宮﨑市にあるそうですが宮﨑のローカル紙ではなく、全国紙だそうです。 また一般紙と違って、政治、経済、事件、事故と言った暗いニュースは載せずに、色々な講演を聴きに言って面白かった話、為になった話、感動した話、心温まる話など、いい話ばかりが載っているそうです。 確かに新聞の社説とは思えないくらい、心の琴線に触れる話ばかりですね。 |