三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

「抗菌薬治療のパラダイムシフト」

2016年09月19日(月) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会臨床懇話会が開催されました。講演は「抗菌薬治療のパラダイムシフト」で講師は三重大学大学院名張地域医療学講座、名張市立病院総合診療科谷崎隆太郎先生でした。 感染症学は「疫学」「微生物学」「臨床感染症学」の3つに分けられるそうですが、日本では「臨床感染症学」の分野が海外の先進国に比べて大きく遅れをとっている状況が続いていたそうです。しかしながら谷崎隆太郎先生によりますと、近年日本でもこの分野の発展が目覚ましく、今まで当たり前と思われていたことが実は正しくなかったり、今まで認識されていなかった事実が世の中に広まったりと、ある種のパラダイムシフトを起こしているということです。谷崎隆太郎先生は抗菌薬治療において、より臨床に即した実践的な知見を紹介してくださいました。 谷崎隆太郎先生は抗菌薬なしで改善する感染症として、かぜ、急性咽頭炎、急性副鼻腔炎(軽症・初期)、急性気管支炎、急性中耳炎(軽症)を挙げられました。 典型的なかぜの自然経過は咽頭痛、イガイガ感、けだるさ、微熱から鼻閉、鼻汁(サラサラ鼻汁から膿性鼻汁へ)、せき、痰などの症状が起こり、症状のピークは発症後2~3日後であり、7~10日目に概ね症状が収束するものの25%の症例で症状が2週間以上続き、3週間以上続くこともあるというものだそうです。これは誰しもが自ら経験して知っていることですね。谷崎隆太郎先生はかぜと診断したら抗菌薬を使わない重要性を述べられました。もし細菌感染症であった場合を恐れて抗菌薬を使うメリットともし細菌感染症でなかった場合アナフィラキシー、皮疹、下痢などの有害事象の生じるデメリットを考えると、抗菌薬を使うか使わないかは、基本的にはリスクとベネフィットの天秤であるということです。谷崎隆太郎先生は患者が医師の共感を感じるとかぜ症状が1日早く良くなるという文献も紹介してくださいました。大切なのは患者の心情だったりするということでした。こういうことに着目した研究やデータもあるということはとても興味深いと思いました。 急性咽頭炎における抗菌薬投与の目的は合併症(扁桃周囲膿瘍、リウマチ熱)の予防、症状緩和、周囲への感染拡大の予防であるそうです。抗菌薬投与の適応は少なくともCentorまたはMclssacの基準を満たすことであるそうです。 急性副鼻腔炎の抗菌薬投与について、軽症例には抗菌薬を使用しないことが推奨されているそうです。抗菌薬投与の適応は鼻炎症状が7日以上持続し、臨床症状の改善がない場合、強い顔面痛、膿性鼻汁が見られる場合であるそうです。 2峰性の症状経過があると細菌性が疑われるということでした。 急性気管支炎における抗菌薬投与の目的はCOPD急性憎悪の治療失敗の減少であるそうで、COPD患者でなければ抗菌薬投与の適応はないそうです。 急性中耳炎における抗菌薬投与の目的は症状緩和、病悩期間の短縮であるそうで、抗菌薬投与の適応は重症中耳炎(39℃以上、耳痛が強い)、耳漏を伴う、両側中耳炎、2歳以下であるそうです。 谷崎隆太郎先生は早期に治療介入が必要な感染症として、細菌性髄膜炎、急性喉頭蓋炎、壊死性筋膜炎、化膿性関節炎、重症敗血症や敗血症性ショックを挙げられました。また谷崎隆太郎先生は問診と身体所見だけでは診断が難しい感染症として、感染性心外膜炎、急性胆管炎、Clostridium difficile感染症、膿瘍、特発性細菌性腹膜炎、眼内炎、感染性動脈瘤などを挙げられました。菌血症は血液培養検査で診断するために、丁寧に問診・身体診察をしても問題の臓器が絞れない時は、まず血液培養2セット採取してからさらに考えを進めるようにすることを勧めておられました。 谷崎隆太郎先生は感染症治療に際して治療は効いているか、治療の副作用は出ていないかという両方の視点から見ていき、感染症の典型的な臨床経過に照らして全身の指標だけではなく、局所の指標も重要であると述べられました。谷崎隆太郎先生は感染症が良くならないときにまず考えることとして、最初の診断が違う可能性、ドレナージやデブリートマンが必要な病態である可能性、そもそも自然経過である可能性などを挙げられました。診断が違う例として臓器が違う例、微生物が違う例、診断が感染症ではない例などを挙げられました。高齢者の肺炎において画像所見が改善するまでの期間や急性腎盂腎炎において治療開始から解熱までの期間は予想以上に長期間であることもあるということを知っておく必要があるということでした。 谷崎隆太郎先生は抗菌薬の主なリスクとしてアレルギー(アナフィラキシー、薬疹)、下痢(特にClostridium difficile腸炎)、肝障害、腎障害、血球減少、電解質異常、血糖異常、QT延長症候群などを挙げられました。ピボキシル基を有する抗菌薬投与による小児などの重篤な低カルニチン血症と低血糖については、注意喚起がなされているそうです。谷崎隆太郎先生によりますと抗菌薬によりBioavailability(生物学的利用能)はかなり差があるそうです。日本で汎用される第三世代セフェム系抗菌薬はBioavailabilityが低く消化管で吸収されにくいものが多いので注意を要するということでした。 谷崎隆太郎先生によりますと、今年に厚生労働省が薬剤耐性対策アクションプランを策定したということです。これは1980年代以降、抗微生物薬の不適切な使用等を背景として新たな薬剤耐性菌が増加したのに対して、新たな抗微生物薬の開発は減少しているということがあるようです。2015年5月の世界保健機関総会で薬剤耐性に関する国際行動計画が採択され、加盟各国に今後2年以内に自国での行動計画を策定するように要請があったそうです。日本では抗微生物薬の適正使用を推進するため、今後5カ年で実施すべき様々な行動計画と成果指標が設定されました。国を挙げての耐性菌への対策が、ついに日本でも始まったということだそうです。 谷崎隆太郎先生はまとめとして不要な抗菌薬はそもそも処方しないこと、抗菌薬を処方すると決めたらリスクとベネフィットを検討することの重要性を強調されました。日々の臨床に大変役立つ、有益な講演会でした。 |

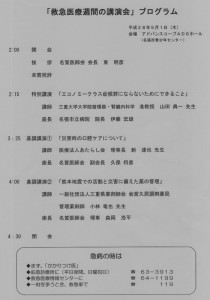

救急医療週間の講演会

2016年09月01日(木) 院長ブログ

|

本日アドバンスコープADSホールにおきまして「救急医療週間の講演会」が開催されました。 平日の昼間にもかかわらず、多数お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。 三演題ともとてもためになるお話ばかりでした。 ご来場の皆様にもご満足いただけましたものと、大変嬉しく思っております。 皆様、ありがとうございました。 |

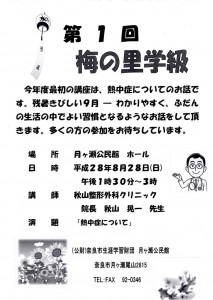

2016年梅の里学級

2016年08月28日(日) 院長ブログ

|

本日、月ヶ瀬公民館ホールにおきまして「熱中症について」という演題を講演させていただきました。お休みにもかかわらず多数お集まり下さいまして、ありがとうございました。 高齢者の熱中症予防や「かくれ脱水」などについても、紹介させていただきました。少しでも皆様のご健康に寄与できれば幸いです。 |

「女性アスリートにおける諸問題とその対策について~産婦人科医師の立場から~」

2016年08月18日(木) 院長ブログ

|

第19回奈良スポーツ医学研究会の特別講演Ⅱは「女性アスリートにおける諸問題とその対策について~産婦人科医師の立場から~」で講師は独立行政法人国立病院機構西別府病院スポーツ医学センター長松田貴雄先生でした。 西別府病院スポーツ医学センターは野球医学科、スポーツアスリート内科、女性アスリート内科、スポーツ歯科、スポーツ心肺ドックなど各分野で専門的にスポーツ選手をサポートしています。松田貴雄先生は産婦人科医師の立場から女性アスリートにおける諸問題とその対策について解説してくださいました。 女性アスリートでは、激しい運動を長期間続けていくと、月経が起こらなくなることがあるそうです。以前は、体重制限のみられる競技で多く見られ、摂食障害、骨粗鬆症と合わせて「女性アスリートの三徴候」といわれていたそうです。最近はやせが見られなくても、利用できるエネルギーの不足が原因とされ、摂食エネルギーの不足が原因とされ、摂食エネルギーの不足や偏った栄養障害が原因とされるようになったそうです。アスリートにとって無月経は、疲労骨折につながるリスクファクターとして起こしてはいけない状態との認識に変わってきているそうで、栄養調査で摂食カロリーを確認して無月経の予防を行っているそうです。またアスリートの月経異常、月経障害に対しては、積極的に月経コントロールを行う目的で低用量ピルを内服しコンディショニングを行っているそうです。 松田貴雄先生によりますと、スポーツによる貧血をアスリート貧血といい、貧血は栄養と相関するそうです。鉄欠乏性貧血と診断されれば、薬物療法に加えて栄養調査も行い、栄養アドバイスを行っているそうです。女性アスリートや成長期のアスリートは骨粗鬆症を認めることが多く疲労骨折を起こしやすくなっていることがあるそうです。成長速度曲線などを用いて骨粗鬆症になる背景を確認しているそうです。松田貴雄先生は多のう胞性卵巣症候群についても解説してくださいました。私には専門外でもあり、まだまだ理解できないことも多かったですが、女性特有の成長過程に生じるスポーツ障害について理解を深めていく必要性を感じました。 松田貴雄先生が冒頭で日本ハムファイターズ大谷翔平選手の「先入観は可能を不可能にする。」という言葉を紹介していたことが印象的でした。大変重みのある言葉です。戒めにしたいものだと思いました。 |