三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

ききょう健康講座にお越しくださいまして、ありがとうございました。

2017年03月16日(木) 院長ブログ

|

本日、無事にききょう健康講座の講演をさせていただきました。ありがとうございました。 しかしながら、実は無事ではありませんでした。持参プロジェクターの調子が悪くて10分間以上はあたふたと悪戦苦闘し、パワーポイントの使用を諦めかけた頃に何とか影像が写り、ちょっと画面はおかしいけれど…、というドタバタの始まりになってしまいました。関係者の皆様方を非常にやきもきさせることとなり、大変申し訳ありませんでした。私自身も、とてもやきもきしましたが…。 本日の参加者は165名であったとのこと、本当に大勢の方がお越しくださいました。皆様の健康に対する意識の高さに、大変感心いたしました。それにしても長時間、誠にありがとうございました。 |

第8回スポーツメディスンフォーラム

2017年03月06日(月) 院長ブログ

|

昨日、第8回スポーツメディスンフォーラムが開催されました。 今回のテーマはスポーツ現場におけるメディカルサポート-その準備と実際-でした。午前の部は個人競技におけるメディカルサポートで、冬季競技、陸上競技、柔道の3種目、午後の部は団体競技におけるメディカルサポートで、野球、サッカー、アメリカンフットボール、ラグビーの4種目の、それぞれエリートレベルチームをサポートしておられますドクターとトレーナーがメディカルサポートの準備と実際を経験されたエピソードを交えて報告して下さいました。実践的な話ばかりで大変参考になりました。本会はスポーツドクター、アスレチックトレーナーの資格更新義務研修会に指定されており、医師にもアスレチックトレーナーにも勉強になる講演会でした。 ランチョンセミナーは「マスギャザリングの問題について」で講師は順天堂大学医学部附属練馬病院救急・集中治療科准教授杉田学先生でした。私はマスギャザリングという言葉自体初めて聞きましたが、スポーツ大会は観客も含めて非常に大人数で行われる場合が多いので、この概念の理解はスポーツ大会に関わる場合には重要であるようです。2020年東京オリンピックに向けて、特殊な状況にも対応するべく救急医療体制の整備が望まれているそうです。 |

ききょう 健康講座

2017年03月01日(水) 院長ブログ

|

3月16日(木)午後2時から午後3時半まで、桔梗が丘市民センター講堂におきまして、ききょう健康講座の講演を担当させていただくことになりました。演題は「ロコモと骨粗鬆症を理解して、腰痛・膝痛などを防ぎましょう!」~健康寿命を伸ばして、いつまでも自分の足で歩きましょう~です。 どうぞよろしくお願いいたします。 |

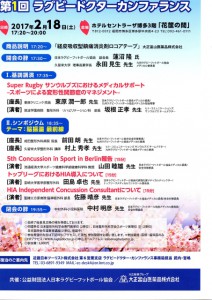

第1回ラグビードクターカンファランス

2017年02月19日(日) 院長ブログ

|

昨日、第1回ラグビードクターカンファランスが開催されました。 基調講演ではサンウルブズチームドクターの坂根正孝先生が海外遠征ならではの大変さ、ご苦労を紹介してくださいました。海外ではGeneral physicianチームドクターが多いそうです。日本のサンウルブズチームドクターは3名とも整形外科医です。 シンポジウムでは脳振盪最前線をテーマに、日本ラグビーのグラウンドドクターを牽引する3名の先生方から最新の話題、情報提供がありました。 2年後の秋にはいよいよ2019ラグビーワールドカップ日本大会が開催されます。本当にもうすぐ、という感じがしますね。 |

第30回奈良県スポーツ医・科学研究会

2017年02月17日(金) 院長ブログ

|

先日、第30回奈良県スポーツ医・科学研究会、奈良トレーニングセミナー2017が開催されました。特別講演Ⅰは「女性アスリートの障害とその予防~整形外科の立場から~」で、講師は順天堂大学整形外科・スポーツ診療科助教金子晴香先生でした。 金子晴香先生は陸上競技を中心としてエリートレベルの選手をサポートし、帯同ドクターの経験も豊富です。また、ご自身も陸上競技選手としての経験もお持ちで、その経験を活かしてアスリートをサポートしておられます。金子晴香先生は整形外科医師、そして女医の立場から女性アスリートの障害と予防について解説して下さいました。 金子晴香先生によりますと、アスリートにとって至適トレーニングの量や方法についての十分なデータが不足しているために、指導者の経験によりトレーニングが行われているのが現状であるそうです。オリンピックレベルの選手でもトレーニング中の障害で、棄権せざるを得なくなることがしばしば起こっているそうです。 順天堂大学では金子晴香先生も所属しておられる女性アスリート外来において、女性アスリートが健康で長期的に高い競技力を継続できるよう、医学的側面から総合的に支援するというコンセプトで診療を行っておられます。具体的には月経周期異常、月経痛、月経緊張症、月経周期によるコンディション不良、疲労骨折や外傷、骨や関節・筋の痛み、腰痛、摂取エネルギー不足などが対象となるようです。これらの問題は、女性アスリートの三主徴(①摂取エネルギー不足、②無月経、③骨粗鬆症)としてそれぞれ密接に関係しています。金子晴香先生によりますと、無月経や月経不順などの障害を生じやすいスポーツ種目は、最も多いのが陸上競技で次いで審美系競技(体操、新体操、フィギュアスケートなど)であるそうです。疲労骨折は微小な外力が繰り返し加わることにより起こりますが、リスクファクターとして個体因子の他に動作因子、環境因子などが挙げられるそうです。金子晴香先生によりますと疲労骨折を起こすピークは16歳であるということで、練習時間の長さが疲労骨折の発生に関連していることや週に練習の休みの日がないことが疲労骨折の発生に関連しているデータが示されているそうです。 女性アスリートはコーチや指導者から目標体重、目標体脂肪率などを課せられ、それを厳密に守ろうとするためにエネルギー不足に陥り、無月経、疲労骨折へとつながってしまう場合が多いそうです。金子晴香先生は疲労骨折により長期離脱を余儀なくされた陸上競技の女性アスリートの例や疲労骨折を起こして複数回の手術治療を受けたものの競技を断念せざるを得なかった新体操の女性トップアスリートの例を提示して下さいました。そういった経験を踏まえて金子晴香先生は選手と1対1での個別面談を重視しておられるそうで、体重を落とせば強くなるわけではないことやエネルギー不足がもたらす悪影響の重大さを選手たちに丁寧に語りかけておられるそうです。金子晴香先生の女性アスリートをスポーツ外傷、障害から守りたいという熱意に感心いたしました。 |