三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

「最新のエビデンスから考える骨粗鬆症治療薬の使い分け」

2017年09月10日(日) 院長ブログ

|

先日、名賀医師会臨床懇話会が開催されました。特別講演は「最新のエビデンスから考える骨粗鬆症治療薬の使い分け」で講師は三重大学大学院医学系研究科運動器外科学・腫瘍集学治療学教授須藤啓広教授でした。 骨粗鬆症治療薬は最近、多く開発されて治療の選択肢が多くなってきました。須藤啓広教授は最新のエビデンスに基づいて、骨粗鬆症治療薬の使い分けをわかりやすく解説して下さいました。 須藤啓広教授はまず、脆弱性骨折である大腿骨近位部骨折は全例骨粗鬆症であり骨粗鬆症薬物治療の適応であるということを強調されました。これは大腿骨近位部骨折の治療後であっても、骨粗鬆症薬物治療が継続されずに終わってしまう例が多いということなどが背景にあると思われます。須藤啓広教授は大腿骨近位部骨折後に適切な骨粗鬆症治療がなされないと生存率が低下し生命予後が悪化すること、大腿骨近位部骨折後に反対側を再び受傷することが多く脆弱性骨折は骨折の連鎖を起こすこと、両側の大腿骨近位部骨折を起こすと生存率がさらに低下し、予後が悪化することなどを理由として挙げられました。 それでは、どの薬剤を選択するかですが、須藤啓広教授はエビデンスから考えると有効性の評価Aであるビスホスホネート薬(アレンドロン酸、リセドロン酸)、デノスマブ、ゾレドロン酸から選ぶのが合理的であると述べられました。75歳以上の人に対する大腿骨近位部骨折抑制効果はデノスマブで有効性が認められているそうです。骨折部の骨癒合に対する骨粗鬆症治療薬の影響は、ビスホスホネート薬、デノスマブでも臨床的には骨癒合への悪影響は報告されていないということでした。 須藤啓広教授は次に脆弱性骨折である椎体骨折は骨粗鬆症であり、骨粗鬆症薬物治療の適応であるということを強調されました。椎体骨折は単純レントゲン写真にて新鮮例か陳旧例か判別しにくい例をしばしば認めます。須藤啓広教授は座位と立位のレントゲン写真を比較することにより、椎体骨折が新鮮例か陳旧例かの診断精度が上がるデータを示されました。椎体骨折症例に対して適切な骨粗鬆症薬物治療がなされないと生命予後が悪化し、特に椎体骨折を三カ所以上起こしていると有意に生存率が低下するそうです。椎体骨折に対して有効性の評価Aである骨粗鬆症薬物治療はエルデカルシトール、ビスホスホネート薬(アレンドロン酸、リセドロン酸、ミノドロン酸、イバンドロン酸)、SERM(ラロキシフェン、バセドキシフェン)、副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド遺伝子組換え、テリパラチド酢酸塩)、デノスマブです。副甲状腺ホルモン薬は骨折の危険性の高い骨粗鬆症に適応されるということです。 須藤啓広教授によりますと、生命予後の悪化につながる骨折の連鎖を絶つためには、まず骨密度検査を積極的に行うこと、必要に応じて胸腰椎レントゲン検査をすることであると強調されました。椎体骨折の約3分の1は無症状であるということですので、疼痛がなくても身長低下や脊椎変形の疑われる症例には胸腰椎レントゲン検査が必要ですね。 骨粗鬆症治療薬では薬物により報告されている骨密度増加割合は様々です。須藤啓広教授は「Goal-Directed Treatment for Osteoporosis」ということを紹介してくださいました。これは元々の骨密度から約3~5年で薬物治療を行うことにより目標とする骨密度に達するように、骨密度増加効果別に薬剤選択を考えるということです。これによりますと骨密度低下の著明な場合には骨密度増加割合の大きい副甲状腺ホルモン薬、デノスマブ、ビスホスホネート薬などからの選択が望ましいということでした。副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド遺伝子組換え)からデノスマブへの逐次療法で大幅な骨量増加が得られたそうです。これは順序が大事で、骨形成促進剤投与後に骨吸収抑制剤投与することが有効であるということでした。副甲状腺ホルモン薬(テリパラチド酢酸塩)からデノスマブまたはビスホスホネート薬へのスイッチではデノスマブの方が有意に骨量増加し背部痛減少したというデータがあるそうです。しかしながらデノスマブ中止後に1年間で骨密度減少を認め、脆弱性骨折の危険性が増加したということで注意を要するようです。 須藤啓広教授は整形外科のみならず他科の診療所においても、骨粗鬆症治療を必要とする方に確実に薬物治療がなされることの重要性を説かれ、薬物治療薬の使い分けをガイドラインに沿って大変わかりやすく解説して下さいました。 |

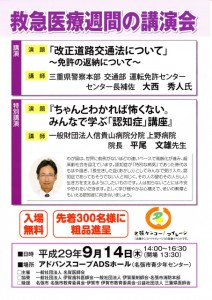

救急医療週間の講演会

2017年09月07日(木) 院長ブログ

|

9月14日(木)にアドバンスコープADSホールにおきまして救急医療週間の講演会が開催されます。 講演は「改正道路交通法について」~免許の返納について~、講師は三重県警警察本部交通部運転免許センター長補佐大西秀人氏で、特別講演は『ちゃんとわかれば怖くない。みんなで学ぶ「認知症」講座』で講師は一般財団法人信貴山病院分院上野病院院長平尾文雄先生です。 高齢者の免許返納のことや認知症のことは、近年大変関心を持たれている話題ですね。 皆様、是非お越し下さいませ。 |

「薬物関連顎骨壊死における医科歯科連携の現状と今後の課題」

2017年08月25日(金) 院長ブログ

|

先日開催された第1回医科・歯科合同研修会の講演2は「薬物関連顎骨壊死における医科歯科連携の現状と今後の課題」で講師は三重大学大学院医学系研究科口腔・顎顔面外科教授新井直也先生でした。 新井直也先生は「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の病態と管理:顎骨壊死検討委員会ポジションペーパー2016」の内容に沿って、薬物関連顎骨壊死における医科歯科連携の現状と今後の課題について解説して下さいました。 ビスフォスフォネート(BP)は破骨細胞を抑制することにより骨吸収を阻害する薬剤で、骨転移を有する癌患者および骨粗鬆症患者の治療に広く用いられます。 2003年にBP治療を受けている患者に、頻度は低いが難治性の顎骨壊死が報告され、BP-Related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ) と呼ぶそうです。骨粗鬆症や癌の骨転移による骨病変の新たな治療薬であるデノスマブ治療を受けている患者にもBRONJと同様の顎骨壊死が起こり、DRONJ (denosumab-related ONJ)と呼ばれ、BRONJとほぼ同じ頻度で発生することが判明したそうです。両者を包括してARONJ (Anti-resorptive agents-related ONJ)と呼ばれるそうです。またある種の薬によりBRONJあるいはDRONJの発生率が増加するので米国口腔顎顔面外科学会は薬剤関連顎骨壊死(MRONJ,Medication-related ONJ)という名称を提唱しているそうです。用語だけでも、とても複雑ですね! ARONJ の診断はポジションペーパー2016によりますと、以下の3項目を満たした場合であるそうです。(1)BPまたはデノスマブの治療歴がある。(2)顎骨への放射線照射歴がない。また骨病変が顎骨への癌転移ではないことが確認できる。(3)医療従事者が指摘してから8週間以上持続して、口腔・顎・顔面領域に骨露出を認める。または口腔内、あるいは口腔外の瘻孔から触知できる骨を8週間以上認める。ただしステージ0に対してはこの基準は適応されない。 ARONJ の発生頻度は、ONJ国際タスクフォースの見解に準じると、BP治療患者の経口投与では患者10万人当たり発生率が1.04~69人、静注投与では患者10万人当たり発生率は0~90人とされているそうです。経口、静注を問わず窒素含有BP治療を受けている骨粗鬆症患者におけるONJ発生率は0.001~0.01であり、一般人口集団に見られるONJ発生頻度0.001%とほぼ同様か、ごくわずかに高いと推定されているそうです。デノスマブ治療患者における発生率では患者10万人当たり発生率は0~30.2人とされているそうです。 日本口腔外科学会が実施したBRONJ発生に関する2006~2008年の全国調査では263例、2011~2013年の調査では4797例のBRONJが報告されているそうです。 ポジションペーパー2016によりますと顎骨壊死のリスク因子は(1)局所性として骨への侵襲的歯科治療、不適合義歯、過大な咬合力、口腔衛生状態の不良、歯周病、歯肉腫瘍、根尖性歯周炎などの炎症性疾患など、(2)骨吸収抑制剤においては、窒素含有BP、デノスマブ、悪性腫瘍用など、(3)全身性としては癌、糖尿病、関節リウマチ、低カルシウム血症、副甲状腺機能低下症、骨軟化症、ビタミンD欠乏症、腎透析、貧血、骨パジェット病など、(4)先天性としてはMMP-2遺伝子、チトクロームP450-2C遺伝子などのSNP、(5)ライフスタイルとしては喫煙、飲酒、肥満など、(6)併用薬としては抗癌薬、副腎皮質ホルモン、エリスロポエチン、血管新生阻害剤、チロシンキナーゼ阻害剤などがあるそうです。しかしながら、(注)としていずれの因子もエビデンスに基づいて確定されたものではないことに留意、と記載されています。 ポジションペーパー2016によりますと短期間のBP休薬がBRONJ発生予防に効果を示すか否かは不明であり、骨粗鬆症患者においてBPを予防的に休薬してもONJ発生の減少は認められていないということです。またBPの休薬により骨粗鬆症患者での症状悪化、骨密度低下および骨折の発生が増加するそうです。これらの背景をEvidence-based Medicine (EBM)の観点に基づいて論理的に判断すると、侵襲的歯科治療前のBP休薬を積極的に支持する根拠に欠ける、と記載されています。一方、骨吸収抑制薬投与を4年以上受けている場合、あるいはONJのリスク因子を有する骨粗鬆症患者に侵襲的歯科療を行う場合には、骨折リスクを含めた全身状態が許容すれば2ヶ月前後の骨吸収抑制薬の休薬について主治医と協議、検討することを米国口腔顎顔面外科学会が提唱し日本口腔外科学会、国際口腔顎顔面外科学会なども提唱に賛同しているそうです。このように侵襲的歯科治療前の休薬の可否に関しては統一した見解が得られていないそうで、ポジションペーパー2016には国際的レベルで医師、歯科医師、口腔外科医を含むチーム体制での休薬可否に関する前向き臨床研究が望まれると記載されています。 新井直也先生によりますとポジションペーパーとはいわば公式見解書というべきものであるそうです。ガイドラインがエビデンスに基づいたものであることに対して、薬物関連顎骨壊死はまだまだ不明の点が多いことを反映して、ポジションペーパー2016にも「いずれの提唱も医学的エビデンスに裏付けされたものではない」という記載があちこちにちりばめられています。骨粗鬆症を治療する医師と、薬物関連顎骨壊死という困難な合併症に対峙する歯科医師の立場の違いも大いに影響していると言えそうです。ポジションペーパー2016では骨吸収抑制薬の投与を受ける予定の患者の歯科治療で基本的に最も大切なことは、主治医である医師と歯科医師の緊密な連携であると記載されています。ポジションペーパー2016の最後には、個々のARONJ症例への対応は医科/歯科医療チーム内での十分な協議、検討により最も適切な方法を選び、患者に全ての情報を提供してインフォームドコンセント得たうえで実施すべきであることを改めて強調したい、と締めくくっています。 新井直也先生は主治医が投薬を開始する2週間前までに歯科が口腔衛生管理と歯科治療を完了しておき、投薬治療中も定期的な歯科検診が行われることが望ましいと述べておられました。新井直也先生は恩師がビスフォスフォネート開発に携わっておられたこと、そしてその研究に関わる可能性もあったという偶然(結局は関わりになられなかったようですが、)そして随分時を経てビスフォスフォネート関連顎骨壊死の治療にも携わるようになったことなど、新井直也先生とBP製剤との不思議な縁を紹介してくださいました。新井直也先生によりますと、ARONJはステージが進むとかなり重篤かつ難治性のようです。歯科医師と医師との連携を強めて、骨折リスク低下と顎骨壊死の発生率低下の両立へと繋げていくことが重要であると思われました。 |

「健康な子ってどんな子?」

2017年08月23日(水) 院長ブログ

|

「健康な子ってどんな子?」を読みました。 著者は健和会病院副院長小児科和田浩先生です。 和田浩先生は一昨年の伊賀地区学校保健研修会で「小児医療現場での子どもの貧困」という講演をして下さいました。 本書を読みますと「第Ⅰ部健康な子ってどんな子?」では子どもが体調を崩したときの対処法、「第Ⅱ部子どもの病気を正しくわかる」では子どもがかかるいろいろな病気、約20についての解説、「第Ⅲ部子育て支援で大切にしたいこと」では子どもの母親へのアドバイスを紹介しています。 第Ⅲ部では「イマドキのお母さんはがんばっている」と和田浩先生は子どものお母さんたちの応援をしておられます。とても温かい和田浩先生からお母さんたちへのエールですね! |

“トップリーグの逆襲”

2017年08月15日(火) 院長ブログ

|

8月18日のジャパンラグビートップリーグ2017-2018開幕を控えて、“トップリーグの逆襲”というプロモーションムービーを見ました。 2015年ラグビーワールドカップイングランド大会で南アフリカ代表を破った劇的な勝利をはじめとする日本代表の活躍後に日本中で巻き起こったラグビーブームに現在やや陰りの見られる状況で、2019年ラグビーワールドカップ日本大会の成功にむけて日本ラグビー最高峰であるトップリーグの盛り上がりは欠かせません。 もう一度、あのラグビーブームを盛り返してもらいたいものですね。 |