三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

伊賀ICLS

2018年02月25日(日) 院長ブログ

|

本日、久々にICLSに参加させていただきました。十数年ぶりの参加なので受講者として教わるくらいで丁度なのですが、一度参加したことがあるということでタスクとして見学させていただきました。インストラクターの方々が受講者を指導するところを、よく見させていただきました。 最初は戸惑っておられた受講者の方々も、最後には自信を持ってチームワークを発揮しておられ、さすがだと思いました。 大変勉強になりました。 |

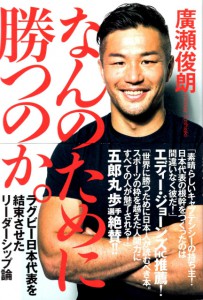

「なんのために勝つのか?ラグビーワールドカップの経験を経て~医療におけるチームプレー~」

2018年02月21日(水) 院長ブログ

|

先日開催された第31回奈良県スポーツ医・科学研究会 奈良トレーニングセミナー2018の特別講演Ⅱは「なんのために勝つのか?ラグビーワールドカップの経験を経て~医療におけるチームプレー~」で演者はラグビーワールドカップ2019アンバサダー、元日本代表主将廣瀬俊朗先生でした。廣瀬俊朗先生はラグビーワールドカップ2015イングランド大会で活躍した日本代表チームのヘッドコーチであったエディー・ジョーンズ氏の下、初めの2年間日本代表チーム主将を務められ、その後は日本代表チームの一員としてスタメン出場の機会は減少したものの、主力メンバーのサポートなどを続けて、ラグビーワールドカップ2015イングランド大会でもチームを支え続けて南アフリカ戦の歴史的勝利などに大きな貢献をした選手で、日本代表チームが大活躍した立役者の一人です。 廣瀬俊朗先生はラグビーワールドカップ2015イングランド大会で歴史的勝利を収めた日本代表と南アフリカ代表との試合に触れ、体格で劣る日本選手は諸外国チームに経験とスピードでは勝てない、スマート、タフ、メンタルの充実で勝つ、”First to Act”というスローガンでワールドカップを戦ったということでした。日本代表チームはラストワンプレーで劇的な逆転勝利を成し遂げたのですが、廣瀬俊朗先生は「なぜ勝てたか?」と問い、その答えは「準備」であるということでした。 日本代表チームのヘッドコーチを務めた名将の誉れ高いエディー・ジョーンズ氏ですが、ヘッドコーチとしてのワールドカップでの実績は2003年にオーストラリア代表ヘッドコーチの時に決勝で敗れた1試合と日本代表チームが2015年にスコットランド代表に敗れた1試合しか敗北しておらず、驚異的な勝率を誇っているそうです。広瀬俊朗先生から見るエディー・ジョーンズ氏の特徴は圧倒的な実績、大義がありぶれない、一番のハードワーカー、勉強家、オリジナルのスタイルを追求する、観察力、嫌われてもいい覚悟、不器用などの特徴が見受けられるそうです。エディー・ジョーンズ氏が掲げた日本独自のスタイル”Japan Way”とは廣瀬俊朗先生によりますと、①規律を守る、②個人よりチームで戦う、③従順である、④侍アイ、⑤忍者ボディ、⑥世界一のフィットネス、⑦連動したアタック、などであるそうです。 廣瀬俊朗先生は日本代表チームキャプテンになったとき、皆に日本代表に選ばれることにもっと喜びを持ってもらいたいと思ったそうです。そこでチームを好きになってもらうために個人としてやってきたこと、チームとしてやってきたことなどをつまびらかにして下さいました。 廣瀬俊朗先生は「守破離」という言葉を紹介してくださいました。「守破離」とは日本での茶道、武道、芸術、スポーツなどにおける師弟関係のあり方の一つで、修行の理想的なプロセスを3段階で示したものであるそうです。「守」は教えや型を忠実に守り身につける段階、「破」は自分なりのやり方を模索する段階、「離」は新しいものを生み出す段階であるそうです。ラグビーワールドカップ2015イングランド大会での日本代表チームと南アフリカ代表との試合で、3点ビハインド後半残り時間わずかのところで得たペナルティーキックをエディー・ジョーンズヘッドコーチはペナルティーゴールを狙うことをインカムで指示したそうです。しかしながら選手たちはその指示に従わずトライを狙って攻め続けて逆転トライをもぎ取り、劇的な逆転勝利を収めました。選手たちがヘッドコーチの指示に従わなかったことに、エディー・ジョーンズヘッドコーチは激怒していたそうです。廣瀬俊朗先生によりますと、まさにこの時が日本代表チームにとって「離」という段階に至ったということでした。 講演中に、ラグビーワールドカップ2015イングランド大会での日本代表チームと南アフリカ代表との試合前に両チーム選手がピッチ上に整列している写真を見せて下さいました。その写真は廣瀬俊朗先生自身がスタンドから撮った写真であるそうです。ピッチ上に立つことを目標に努力を続けてきた廣瀬俊朗先生にとって、大変悔しい胸の内であったのではと推察されました。しかしながら廣瀬俊朗先生は、その時の心境をこう話します。「それまでで最も澄み切った心境でした。」その理由は「大義」によるものであったそうです。廣瀬俊朗先生によると「大義」とは「日本のラグビーファンを幸せにできる喜び」と「日本ラグビーの新しい歴史を築いていく楽しさ」そして「憧れの存在になること」であったそうです。その日本代表の「大義」のために廣瀬俊朗先生は代表チームキャプテンからメンバーのサポートへと役割が変わってもぶれることがなかったようです。澄み切った心境は廣瀬俊朗先生の「全てをやりきった感」を反映していたのでしょう。 講演後の質疑応答では広瀬俊朗先生は大学生たちからの質問に一つ一つ丁寧で親切にわかりやすく答えておられ、その真摯な姿勢に感心いたしました。講演を拝聴して、廣瀬俊朗先生の強い日本代表チーム愛を感じました。そしてラグビーワールドカップ2015イングランド大会において、日本代表チームに最も必要な一員として廣瀬俊朗選手が日本代表チームに留まられたことが日本代表チームの好結果に繋がったことは間違いないと思われました。一日本代表チームファンとして、廣瀬俊朗先生に対する感謝の念に堪えません。 |

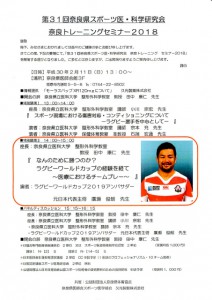

第31回奈良県スポーツ医・科学研究会 奈良トレーニングセミナー2018

2018年02月14日(水) 院長ブログ

|

先日、第31回奈良県スポーツ医・科学研究会 奈良トレーニングセミナー2018が開催されました。特別講演Ⅰは「スポーツ現場における傷害対応・コンディショニングについて~ラグビー選手を中心として~」で演者は奈良県立医科大学保健体育教室准教授石指宏通先生と奈良県立医科大学整形外科学教室講師宗本充先生でした。 石指宏通先生は大学ラグビー選手の身体組成を調査され、CTなどを用いた調査などにより内臓脂肪、皮下脂肪量などの結果を報告されました。石指宏通先生によりますと過食、過飲、夜遅い夕食、朝食欠食、不規則な食事、早食い、運動不足、ストレスの感受などが内臓脂肪型肥満などのリスクファクターであるということです。運動選手が身体を大きくするために栄養過多に過ぎることが、栄養不足に陥ることと同様に危険であることに警鐘を鳴らす重要な指摘であると思われました。競技によっては選手がジュニア時代から過大な栄養摂取を推奨されることもあると聞きます。内臓などへの悪影響も考えますと、年齢と運動量に応じた適切な栄養摂取が重要だと思われました。 宗本充先生はラグビー日本代表帯同ドクターなどの経験から日本ラグビー協会の安全への取り組みなどについて紹介してくださいました。ラグビー憲章でも医療の立場から選手を守る”Player Welfare”(選手の福祉・健康)が掲げられているそうです。ある調査によりますと部活動などにおいて死亡事故が起こるのは中学生では柔道が最も多いそうで、高校生では柔道に次いでラグビーが多いそうです。日本ラグビー協会では安全推進講習会などを行うことにより重症傷害件数の推移は2011年から2017年にかけて着実に減少しているそうです。ワールドラグビーの推進しているHead Injury Assessment (HIA)の導入により、脳振盪受傷後の試合復帰率は2011年のワールドカップ大会では56%であったのが2015年のワールドカップ大会では4%に減少したそうです。日本でも安全対策の取り組みは、かなりの比重が脳振盪におかれているそうです。宗本充先生は脳振盪がなぜ問題となるのかとして3つの点を指摘されました。1つめは脳出血などの重度頭部外傷と判別が困難な場合があること、2つめはセカンドインパクト症候群、脳振盪後症候群などの問題、3つめは慢性脳損傷、いわゆるパンチドランカーなどの問題を挙げられました。宗本充先生によりますと日本の選手の方がチームのためにという理由で脳振盪を起こしても無理をして出場しようとする傾向があるそうで、ラグビー先進国の多くの選手は自分の身体をまず第一に考える傾向があるので無理を押してまで出場しようとはせずに脳振盪であれば受傷後に4週間はきっちり休む場合が多いそうです。アメリカンフットボール選手における調査において、脳振盪の発生率と死亡率は相関関係があったという報告があるそうです。学生ラグビー選手における調査では脳振盪の既往がある選手は、入部後も脳振盪を起こすことが多いという結果であったそうです。ラグビーワールドカップ日本大会2019に向けて、ますます脳振盪の問題も含めたPlayer Welfareが求められると思われます。 宗本充先生は最後に英国留学時に訪れた「ラグビーの聖地」と称される8万2千人収容の英国ロンドンのトゥイッケナム競技場内医務室の写真を紹介してくださいました。ベッド2台と多くの医療機器が装備されており日本の病院ではICUのベッドかと見紛うばかりの様子でした。また競技場の駐車場には救急車が配備されている様子でした。来年にはラグビーワールドカップ2019日本大会が開催される予定ですが、日本の競技場で英国と同様の環境を求められてもなかなか難しいことがあるのかもしれませんね。しかしながら関係者の方々のご尽力で、環境整備も着実に前進している様子だと思われました。 |

院内感染防止対策研修会

2018年02月12日(月) 院長ブログ

|

先日、名張市立病院におきまして名張市立病院地域医療教育研修センター主催の院内感染防止対策研修会が開催され、クリニック看護師と共に参加いたしました。 講演1は「クロストリジウム・ディフィシル感染症診断治療~なぜこわいのか~」で講師は名張市立病院感染症科医長今井雄一郎先生でした。 抗菌薬関連下痢症/腸炎とは抗菌薬により引き起こされる下痢/腸炎で特に有名なのは偽膜性腸炎です。今井雄一郎先生によりますと抗菌薬関連下痢症/腸炎に関連する微生物のうちクロストリジウム・ディフィシルによるものが約20%で最も多いそうです。CDI(Clostridium difficile infection クロストリジウム・ディフィシル感染症)とは腸管内において毒素産生C.difficileが腸炎や下痢症を引き起こす感染症で、下痢や偽膜はともなわないこともあるということでした。C.difficileは院内感染の原因微生物として重要で、院内アウトブレイクを起こすそうです。C.difficileが過増殖して毒素を出すとCDIになり、抗菌薬使用歴のない患者でもCDIを認めることもあるそうです。CDI発症リスク因子は抗菌薬による腸管内細菌叢の変化を初めとして、PPI、H2ブロッカー投与、ステロイド、放射線療法などによる免疫の撹乱、長期入院例や長期療養型施設入所者などの環境要因、65歳を超える年齢、複数の基礎疾患、周産期の母児、炎症性腸疾患、HIV感染、透析患者など宿主要因などがあるそうです。 今井雄一郎先生によりますと人の健康を守るには動物環境にも目を配って取り組む必要があるという”One health”という考え方があるそうです。これは「人の健康」、「動物の健康」、「環境の健康」のそれぞれは独立しておらず、その最大公約数により達成されるということがワンヘルスアプローチという概念であるようです。抗菌薬は畜産業、水産業、農業など幅広い分野で多量に使用されており、薬剤耐性菌が増加してきているそうです。環境汚染や気候温暖化など人の都合で地球環境を破壊することには危険を生じる恐れがあります。家畜の生産性を維持しつつ耐性菌の影響が人に対して及ばないようにするために、医学、獣医学、農学、水産学などの領域を超えた連携が必須であるということでした。これは社会全体でのコンセンサスが求められる重要な課題ですね。 今井雄一郎先生によりますとCDIは高齢者に多く、CDI患者やCD消化管保有者(キャリア)は施設間を移動するため、病院間のみではなく地域で連携して感染管理を実施していく必要があるということでした。転院前の医療機関でCDを獲得しようが、自施設で院内獲得しようが、その患者における治療も感染予防も同一だということです。CDIを早期に診断し適切な治療を遅滞なく開始することにより重症化や死亡を防ぐと同時に、CDIを発症した患者に対して速やかに感染対策を実行し医療施設内/施設間での感染伝播を防ぐことが肝要であるそうです。 講演2は「クロストリジウム・ディフィシル感染症感染対策~これでバッチリ~」で講師は名張市立病院感染管理認定看護師長城村裕一先生でした。城村裕一先生によりますとCDは芽胞を形成するために、熱や消毒液に抵抗性であるということです。CDは100℃でも不活性化できず、通常推奨されるアルコールを含む速乾性擦式消毒液も効果が期待できないために、液状石鹸などで洗い流すことが重要であるということでした。特に糞便を介した接触感染のために、これらを扱った後はより注意を要するということです。手袋を着用していても手洗いは必要であるということでした。 城村裕一先生によりますとCDIの感染対策のポイントは①個室収容(隔離)、②流水下手洗いの徹底、③防護具の使用、④排泄物処理の工夫と注意、⑤環境整備、⑥医療器具の取り扱いの工夫と注意、⑦リネンの取り扱いの工夫と注意、⑧患者・家族への教育と配慮などでした。大変わかりやすく、具体的に解説して下さいました。 名張市立病院では今回のように、定期的に院外の病院、診療所も含めた勉強会、講習会を開催してくれています。大変勉強になり感謝いたしております。 |