三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

「漫画 君たちはどう生きるか」

2018年04月22日(日) 院長ブログ

|

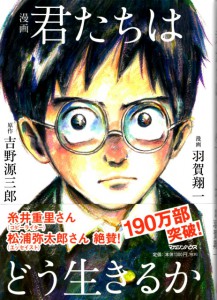

吉野源三郎原作、羽賀翔一漫画の「漫画 君たちはどう生きるか」を読みました。本屋さんでたまたま見かけて、ベストセラーということで購入してみました。原作はなんと1937年に出版されたということですが、十分興味深く楽しめました。漫画なので取っ付き易くていいですね! 本書を読んでみますと時代はもっと古いのですが、かつて自分の学生時代にも同じような情景があったような気がします。過ちと後悔、自己嫌悪など特に思春期に多く味わう感情が、よく表現されていると思いました。主人公の心の葛藤が生き生きと詳細に描かれており、主人公の心が成長していく場面がとても心地よく感じました。 |

今日は応急診

2018年04月16日(月) 院長ブログ

|

今日は応急診療所当番でした。 雨の中を午前9時前に応急診療所に到着しますと、駐車場が思いの外とても混み合っていました。朝から患者様が殺到か!?と、かなり焦りましたが、応急診療所の入っている保健センターが今日開催された名張市長選挙の投票会場になっていたので、ほとんどの車は投票に訪れていた方々の車でした。ちょっと安心しました。 名張市立病院では小児救急医療センターを設置しており、24時間365日の小児二次救急医療を行ってくれていますので、応急診療所で勤務していても本当に心強い限りですね。 |

2018関西セブンズフェスティバル

2018年04月08日(日) 院長ブログ

|

(関西ラグビー協会の写真です。↑) 本日、天理親里競技場におきまして2018関西セブンズフェスティバル決勝トーナメントが開催されました。グラウンドドクターとして参加いたしました。 今日は、晴れの天気で天候に恵まれたとは言えますが、風が強く随分寒く肌寒く感じられました。昨日の予選プールは天理白川グラウンドで行われまして、私は仕事のために出席できませんでしたが、今日よりずっと寒かったそうです。選手たちのコンディション作りも大変であったことと思いました。 今大会は関西大学リーグ8校と、トップウエスト4チーム、クラブリーグチーム3チーム、特別枠福井県選抜チームの16チームで優勝をかけて2日間に熱戦が繰り広げられました。優勝したのは決勝戦で摂南大学を逆転勝利で下した天理大学でした。 7人制ラグビーの試合の合間にはミニラグビー交流戦も開催され、ラグビースクールの少年少女たちが元気に駆け回っていました。またスクール生の保護者の方も数多く来場され、観客席は大変な賑わいでした。出店も立ち並んで、2018関西セブンズフェスティバルは家族連れでも楽しめるとてもいい雰囲気でした。これからも更に7人制ラグビーが普及していくと良いですね! |

桜満開

2018年03月29日(木) 院長ブログ

|

クリニック第2駐車場の桜が満開です。数日前まではつぼみが多かったのに、一気に満開となりました。 それにしても今日は暖かいというより、暑いですね。 全国的にも西日本では今が桜満開の盛りのようですね。 |

第4回名張プライマリケアを考える会

2018年03月22日(木) 院長ブログ

|

先日、第4回名張プライマリケアを考える会が開催されました。基調講演は「認知症診療において心がけていること~診断、治療、生活声援の場面から~」で講師は上野病院院長平尾文雄先生でした。 はじめに平尾文雄先生が院長をされている上野病院の紹介がありました。上野病院は精神科単科410床の病院で認知症対応グループホーム4カ所、デイサービス1カ所、精神疾患対応グループホーム1カ所、地域活動支援センター2カ所、訪問看護ステーション2カ所を展開しておられます。上野病院での認知症への取り組みは物忘れ外来、認知症疾患治療病棟での入院医療、認知症デイケア、MCIデイケア、訪問看護、啓発事業として「いきいき教室」などの住民向け連続講座、上野病院メンタルヘルス出前教室での出張講演会、認知症カフェ「にんにんカフェ」の運営などであるそうです。 平尾文雄先生は「認知症」を診療する際の大前提として次の3点を挙げられました。1つめは今の医学では「認知症」を完治させることはできないということで、初期の進行をすこしでも食い止める(緩くする)ことや(行動・心理症状)BPSDへの治療、対応が大事であるということでした。2つめは認知症の症状は「生活のしづらさ」に直結するので、治療が生活のしやすさをもたらさないと意味がないということでした。3つめは認知症高齢者自身と取り巻く環境を見渡し、本人の力を引き出すこと、そして本人、家族の暮らしを支援する医療が重要であるということでした。 平尾文雄先生は①「診断」の場面では‥、②「治療」の場面では‥、③「生活支援」の場面では‥、の3点に分けて説明して下さいました。まず「診断」の場面では‥に関して、平尾文雄先生は認知症の診断基準を示して下さいましたが、認知症診断の流れは記憶力、判断力や会話能力などの認知機能が低下し意識障害がなくて、社会生活に支障をきたした状態で、脳の器質的な障害の存在やうつ病などとの鑑別を行い、認知症と診断されるそうです。認知症診断のポイントは認知症かどうかの見極め(うつ病、せん妄、てんかんなど紛らわしい病態との鑑別)、治る認知症ではないか(慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、腎不全、肝性脳症、薬剤によるものなど)、認知症であるとすればどのタイプか(アルツハイマー型、レビー小体型、前頭側頭型、脳血管性)、重症度(認知機能)、BPSDの整理、生活環境等の問題の見極めなどであるそうです。 「治療」の場面では‥に関してまず平尾文雄先生はどこで診てもらうかに関してかかりつけ医でもできること(典型例の診断と抗認知症薬の処方、介護保険診断書作成などでの福祉へのつなぎ)と専門医(精神科医)がやるべきこと(非典型例の診断、治る認知症の見極め、BPSDの治療、行く末を見越したケースワーク、保健・医療・福祉のコーディネート)を示して下さいました。認知症の治療は薬物療法(抗認知症薬、BPSDへの対処療法)、非薬物療法(認知トレーニング、リアルオリエンテーション、音楽療法、回想法など)、家族への支援などであるそうです。BPSDへの薬物療法では薬の効果が出やすい症状(興奮、暴力、奇声、不眠、幻覚、多動)と薬の効果が現れにくい症状(徘徊、不潔行為、過食・不食、ものいじり、不活発)があるということで、興奮を抑える、鎮静するのは可能であるが、行動のまとまりや活動性をとりもどすことは難しいということでした。認知症への入院治療のメリットは激しい興奮、精神症状、問題行動の鎮静が可能、細やかな観察と薬剤調整、身体合併症への対応などで、デメリットは環境変化による、習慣や自発性の喪失、刺激がない、話し相手がない、生活感がない、などであるそうです。精神科に入院してもらうことが勧められる入院の絶対適応は治る認知症(甲状腺疾患、ビタミン欠乏症などによる認知症)への治療、治療可能なBPSD(幻覚妄想、せん妄、うつなど)などであるそうです。家族の希望も聞きながらの入院の相対的適応は介護施設では対応できないが、治療も難しいBPSD(奇声、介護抵抗‥)を持つ患者さん、行き場のない患者さん(急に在宅介護が無理になったが、ショートステイすら見つからない‥、一般病院での身体疾患への急性期治療が終わったが、老健や療養病棟では認知症もありちょっとしんどい‥)などであるそうです。入院にあたって大事なことは何のために入院するのかを、治療者、医療スタッフと家族、支援者との間でしっかりと共有する(BPSDを治す、ご家族に休んでもらう、環境を変えつつ今後の方向性を見直すなど)ことと退院後の暮らしを入院初期からイメージしておくこと(在宅か施設か。それにより入院中にしておくべきことが変わる。関係者の十分な意思疎通が必要で家族のホンネはどこにあるのか、施設スタッフの思いは?など)であるそうです。 「生活支援」の場面では‥に関して、平尾文雄先生は本人に対しては診察場面で「安心」を処方することを心がけており、デイケア、デイサービスなどの集える場所を是非持っていて欲しいと思っておられるということでした。診察場面で「安心」を処方することとは、笑顔で診察室にお迎え、「忘れてもいい、忘れて当たり前、どんどん忘れなさい」、「これから物忘れはもっと増えるよ。それが年をとるって事だから」、「若い者にどんどん頼りましょう。みんなで笑顔で過ごしましょう」などの声かけ、そして「きょういく」と「きょうよう」を心がけて!ということでした。「きょういく」と「きょうよう」とは「教育」と「教養」ではなくて「今日 行く」と「今日 用(事)」であるそうです。これは面白いですね。平尾文雄先生は家族に対しては見通しを伝える、認知症老人の心理の説明(混乱、とまどい、恥、自尊感情の低下などがBPSDを悪化させる。)、家族の心のゆとり、休養の必要性を強調する(家族の安心が本人の安心につながる。)ことなどが重要で、「家族だから」こそしんどいので、早くから公的サービスを利用する事を勧めるということでした。平尾文雄先生は先を見据えた治療・処遇のあり方として3段階を示して下さいました。第1段階は在宅生活の維持で認知症そのものの進行を予防(薬物療法、環境調整)、BPSDの治療(薬物療法、関わり方の工夫)、在宅介護支援(ホームヘルパー、訪問看護、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の利用)であるそうです。第2段階はショートステイを利用して居場所を増やすことであり、お馴染みの場所・スタッフを作ることにより、息の長い介護のために家族も息抜きが得られ、将来の施設入所の移行がスムーズになるというメリットもあるということでした。第3段階では在宅介護が不可能になれば施設入所も考えに入れるということでした。 平尾文雄先生は、私たち一人一人がバラバラにできることは限られていますが、みんなの「善意」が集まれば、想像を超えた力が発揮できるはずであると述べられました。不安は人の能力を損ない、「安心」は、その人の能力を最大限引き出すために欠かせない要素であるということです。認知症になっても安心して住める街を作ることが、高齢者のメンタルヘルスを支える基盤になり、これこそが認知症の一次予防に欠かせない部分であるということでした。安心は、保健、医療、福祉の制度充実だけでは得られず、認知症になっても「人としての尊厳を大事にしてもらえる」という理念の裏打ちが必要であるということでした。平尾文雄先生はご本人の真のニーズを大事にしたいものですね、と述べられ、まず我々が安心することが大事であり、認知症高齢者にこの人と良い関係を持っている、この人と良い繋がりを持っている、と思ってもらい、認知症高齢者の自尊心を尊重することが重要であると述べられました。平尾文雄先生の講演は大変わかりやすく、勉強になりました。出席者も熱心に聞き入っておられました。 基調講演の次には「高齢者の精神疾患における他職種連携」の内容でグループディスカッションが行われ、座長は名張市立病院総合診療科部長御前秀和先生でした。各グループで活発な話し合いがなされ、最後に発表がありました。 基調講演、グループディスカッションともに充実した内容で、プライマリケアにおける認知症診療の理解が深まる実りある会でした。 |