骨粗鬆症とともに Vol.29 カルシウム摂取量自己チェック

2019年04月23日(火) 新着情報1骨粗鬆症

|

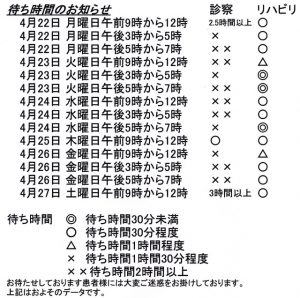

骨粗鬆症を防ぐ食事で大切なことはバランスのとれた食事を規則正しく摂取することです。1日3回多くの食品をまんべんなく取り入れた食事を心がけることが大切です。骨の主成分はカルシウムとたんぱく質ですが、日本人は男女ともにどの年代でもカルシウムが不足しがちと言われています。骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版では1日あたり700~800mgのカルシウム摂取が推奨されていますが、成人では平均約650mg程度の摂取量と言われており、不足している現状があるようです。 自身の点数が20点以上で良い判定であり、1日に必要なカルシウム量以上食事から摂取できていると言えます。16~19点では少し足りない、11~15点で足りない、8~10点でかなり足りない、0~7点で全く足りないという判定になります。また自身の点数を40倍すると、1日のカルシウム摂取量になるそうです。 骨粗鬆症マネージャー 石山 瑞穂 参考文献 2019年3月2日開催 OLS講演会 |

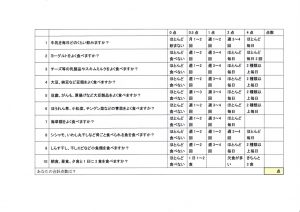

ゴールデンウィークの診療について(再掲)

2019年04月21日(日) 新着情報

|

ゴールデンウィークの診療は、暦通り(カレンダー通り)とさせて頂きます。 4月27日(土)午前診、4月28日(日)~5月6日(月)休診 ご迷惑をおかけ致しますが、ご容赦くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 |

リハビリ通信 No.293 母指CM関節症について

2019年04月16日(火) QAリハビリテーション科1新着情報

|

手の親指のことを「母指」といい、その母指の付け根の部分に位置する関節をCM関節(carpometacarpal joint)といいます。そして、このCM関節で関節症性変化(いわゆる関節の変形)が生じる疾患を母指CM関節症といいます。 このCM関節症の特徴として、同関節の運動時痛・圧痛・腫脹が多く、痛みのために「痛くて物が持てない。」、「痛くて物が掴めない。」と訴えて受診される方が多いです。特に女性の罹患率が高く、当院を受診される母指CM関節症の患者さんもほとんどが女性です。 治療方法としては様々な方法が報告されており、装具を装着することで安静を保ち、痛みを軽減するという方法が一般的には多いと思いますが、関節症性変化が強くなってきたり、保存療法が著効しないような場合は外科的治療が適応となる方もおられるので注意が必要です。 リハビリテーション科 小野正博

|