リハビリ通信 No.306 関節の構成について

2019年10月25日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

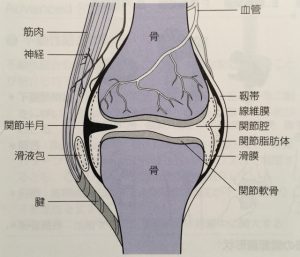

運動療法学総論より

関節は骨と軟部組織から構成され骨と骨とを軟部組織が連結をして一つの関節として成り立っています。連結しているだけではなく、一定の範囲の可動性があります。 軟部組織の構成を簡潔に言うと最内層は滑膜という疎性結合組織でその上を関節包、靱帯、筋の順で多層となり積み重なっています。また、関節最内層の関節腔の中は滑液で満たされ無菌状態です。例えば変形した骨を人工関節に置換した場合、異物を挿入するわけなので、感染には注意が必要です。理学療法士は関節構成体の解剖学的な理解を踏まえ、更に機能的な関節運動も理解し、治療を行います。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

リハビリ通信 No.305 関節の共同運動について

2019年10月18日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

人間の身体が動く際、一つの関節だけで運動が完成されるのではなく、いくつかの関節が協調しながら動くことにより運動が完成されます。逆に、一つの関節で何らかの異常が生じ、思うような動きが出来なくなってしまった場合、他関節にも大きな影響を与えてしまうことになるということが言えます。 例えば「腰痛」で考えてみた場合、腰椎は骨盤や股関節と共同して、且つ協調して動きます。そのため、「腰椎と骨盤、股関節」はセットで動かないといけないということになります。しかし、腰痛で苦しんでおられる患者様を色々検査すると、股関節の可動域制限を有する方が圧倒的に多く、腰椎・骨盤リズム(腰椎の運動:骨盤の運動=2~3:1)が崩れてしまっている方が多いです。 肩関節においても同様であり、肩甲骨と上腕が協調しながら動くことが非常に重要ですが、肩関節での運動時痛を訴えられる患者様の多くで肩甲上腕リズム(肩甲骨の動き:上腕骨の動き=2:1)が崩れてしまっています。 そのため我々理学療法士は、痛みが生じている部位だけではなく、患部に隣接した関節から影響が及んでいないかを確認するため、他関節への治療も行っております。 リハビリテーション科 小野正博 |

10月22日(火)休診のお知らせ(再掲)

2019年10月13日(日) 新着情報

|

来たる10月22日は、「即位礼正殿の儀の行われる日」であり、「国民の祝日」ですので、クリニックは休診とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 |