まんが 医学の歴史

2012年06月28日(木) 新着情報

|

「まんが医学の歴史」の著者、茨木保先生は現在神奈川県で「いばらぎレディースクリニック」を開業しておられます。 茨木先生は奈良医大出身で私の2年先輩に当たります。面識はございませんが、すごい才能に溢れた先輩ですね。医師と漫画家の二足のわらじを履いておられます。「Dr.コトー診療所」の監修者としても有名です。 皆様一度ご覧下さい。クリニックの本棚に置いています。 |

リハビリ通信 No.30 こむら返りの痛み

2012年06月27日(水) QAリハビリテーション科1QA整形外科1新着情報

|

久しぶりに運動した時や夜中に寝ている時などにふくらはぎがつる経験をされたことのある方は多いと思います。こむら返りは「腓腹筋痙攣(ひふくきんけいれん)」と呼ばれ、ふくらはぎの筋肉が異常な緊張を起こして弛緩しない状態になり、痛みを伴う症状です。 私たちが運動を行うときは、筋肉の収縮と弛緩を調節することで、バランスのとれた動きが可能となります。この調節は、脳や脊髄などの中枢から信号が神経を伝って筋肉に送られ、筋肉が収縮し、次に筋肉や腱のセンサーから信号が中枢に送られ、どれくらい収縮するか弛緩するかが決められています。この仕組みが何らかのトラブルを起こすとこむら返りが生じるといわれています。 筋肉の異常収縮が起こりやすくなる状態は、大きく分けて2つ考えられます。ひとつは運動などで多量の汗をかいた時や、水分を大量に摂りすぎた時に、血液中の電解質(ナトリウムやカリウムなど)のバランスが崩れ、神経や筋肉が興奮しやすくなっているときです。もうひとつは、久しぶりに運動した時、長時間の立ち仕事をした後、寝ている時に足の温度が低下した時などに筋肉や腱のセンサーの感度が鈍くなっている時です。筋肉の緊張状態が続くと、血行が悪くなり、筋肉を弛緩させる調節がうまくいかず、こむら返りが起こりやすくなります。 ただし、ほとんどのものが疾患とは無関係に起こるものなので、予防が大切となります。こむら返りがひどい時には、薬などが用いられますが、運動前後や立ち仕事の後では、筋肉の疲労を取り血行を良くする意味から、軽い足首の運動やストレッング、運動中はスポーツドリンクなどで水分と電解質の補給を心がけると良いと思います。 リハビリテーション科 奥山智啓 |

未病にきく15のワザ 2

2012年06月21日(木) 新着情報

|

未病にきく15のワザ 2をクリニックの本棚に置きました。 未病にきく15のワザの続編です。色々な健康法があるものですね。私が取り入れているのは「つむじ押し健康法」です。簡単で気持ち良いですよ。自律神経への効果を狙っているそうです。 本書にはいろんなアイデア満載です。皆様、是非一度ご覧下さい。 |

リハビリ通信 No.29 肩甲骨に関わる関節について

2012年06月20日(水) QAリハビリテーション科1新着情報

|

一般的に言われる肩関節は、正式には肩甲上腕関節と呼ばれています。 肩甲骨の動きに関わる関節としては、肩甲上腕関節・肩鎖関節・胸鎖関節と実際には関節として構成されていない(肩甲下筋と前鋸筋の筋だけで成り立っている生理的関節)肩甲胸郭関節の4つがあります。また、肩関節は上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨から成り立ち各々の解剖学的な特徴があります。 肩甲骨は薄く動きやすく扁平骨であり、上腕骨は後捻角(上腕骨頭が後ろに捻れている)があり、より可動範囲を拡げている。つまり、人間は作業を行う場合、体の前で行うため、それらに適した構造になっています。 リハビリテーション室長 見田忠幸

|

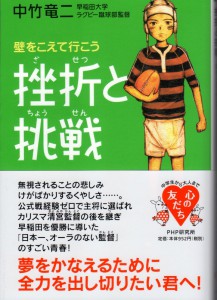

挫折と挑戦 壁をこえて行こう

2012年06月18日(月) 新着情報

|

早稲田大学ラグビー蹴球部監督中竹竜二氏の「挫折と挑戦 壁をこえて行こう」を読みました。 伝統ある早稲田大学ラグビー部の監督をされているのでラグビー界ではさぞエリートコースを歩んでこられたのかと思いきや、中竹氏は壮絶な挫折と挑戦を経験しておられます。 しかしながら挫折があるからこそ挑戦できる、それに感謝している、そして自分の「星」(役割)を知るという中竹竜二氏の言葉の数々は心にズシンと響きました。 クリニックの本棚に置いています。 |