リハビリ通信 No.152 脊髄損傷患者の鼻粘膜移植で麻痺改善

2015年04月28日(火) QAリハビリテーション科1新着情報

|

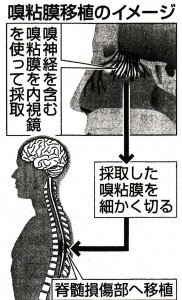

脊髄の中には神経線維の束が通っています。体を動かそうと言う脳からの指令は神経線維を経由して筋肉・関節に伝えられます。痛み、熱さ、寒さなどの感覚も神経線維を通して脳に伝えられます。様々な要因で脊髄が損傷すると神経繊維もダメージを受け損傷場所により手足の麻痺が起きます。神経線維が断裂・損傷した場合、再生しにくいため機能の回復は難しいと考えられています。 しかし、最近、新しい治療法が開発されました。「嗅粘膜移植」と言って、嗅粘膜を移植し機能回復を目指す治療が脚光を浴びています。嗅粘膜には例外的に神経の再生が起こっている嗅神経が存在し、嗅神経を含む嗅粘膜を脊髄の損傷部位に細かく切り詰め込むように移植します。この治療法はポルトガルのカルロス・リマ医師が2000年代に入り開発した治療法です。日本では大阪大学の臨床試験で8人中5人に効果がありました。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

リハビリ通信 No.151 鵞足炎について

2015年04月23日(木) QAリハビリテーション科1新着情報

|

膝関節の内側には、薄筋、縫工筋、半腱様筋の3つの筋肉が集まり、脛骨に付着しています。付着した部分がガチョウの足のような形に見えることからこの部分を鵞足と呼んでいます。 鵞足炎とは、ランニングやジャンプ、ステップなどの反復する膝の屈伸動作に伴って鵞足部に疼痛が出現する症状のことを言います。 理学療法では、鵞足部に生じる疼痛がどの筋肉が関与しているかを判別するために各筋に対し、選択的に伸張刺激を加えることで疼痛を誘発し、評価を行います。評価後に疼痛が誘発された筋肉に対して、選択的にストレッチを行い、疼痛の軽減を図っています。 リハビリテーション科 服部 司 |