リハビリ通信 No.154 腸脛靱帯炎について

2015年05月24日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

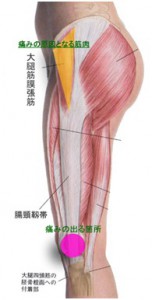

腸脛靭帯炎とは、膝関節の屈伸時に大腿骨外側上顆と腸脛靭帯との間で過度の摩擦が生じることで大腿骨外側上顆周囲(右図のピンク丸)に疼痛が生じる疾患のことを言い、長距離走やジャンプなどの膝関節の屈伸をよく行う選手にみられる障害です。右図のように腸脛靭帯は、大腿の外側に存在しており、大腿筋膜張筋と大殿筋から起始し、脛骨のGerdy結節に停止します。 疼痛の要因として大腿筋膜張筋や大殿筋の柔軟性低下や下腿内旋などの不良姿勢が挙げられます。疼痛誘発テストとして、grasping testがあり、大腿骨外側上顆の近位で腸脛靭帯を徒手で圧迫し、膝関節を屈伸させた際に外側上顆部に疼痛が出現すれば陽性となります。 理学療法では、上記の評価を行い、筋の柔軟性の改善や不良姿勢の是正を行い、疼痛の軽減を図っています。 リハビリテーション科 服部 司 |

リハビリ通信 No.153 結帯動作について

2015年05月21日(木) QAリハビリテーション科1新着情報

|

「結帯動作」とは、手を後ろに回す動作です。ズボンの後ろポケットに手を入れる、シャツをズボンの中に入れる、そして女性であれば下着の着脱を行う動作になります。 肩関節周囲炎を患っている患者さんでは、この結帯動作時に可動域制限や痛みのために動作ができないということが多く、改善すべき動作の一つだと考えます。このような制限を認める方は、肩甲上腕関節の上方に位置する組織(棘上筋、棘下筋、肩峰下滑液包、など)での問題を抱えている場合が多く、理学療法ではこれらの組織の拘縮(固まっている状態)、癒着や滑走障害を改善するような治療を行います。そして、この治療ターゲットとなる部分は肩関節周囲炎による炎症が波及した部分であり、且つ神経分布が豊富なため、無理な動きが入ると非常に強い痛みを伴います。 当院の理学療法士は、痛みを出さないように細心の注意を払いながら治療をおこなっております。 リハビリテーション科 小野正博 |