受付事務・リハビリスタッフ (パート) 募集のお知らせ

2016年03月06日(日) 新着情報

|

受付事務・リハビリスタッフ (パート) を募集しています。 <応募>履歴書をクリニックまで郵送して下さい。後日に、ご連絡致します。 〒518-0752 名張市蔵持町原出769番1 秋山整形外科クリニック

<職務内容>

・受付および会計業務 (電子カルテ使用) ・患者様対応および電話対応 ・リハビリ室での患者様の誘導・補助およびリハビリ機器の操作 ・レントゲン撮影介助 ・診察室での患者様誘導など ・その他、清掃など

<給与> ・時給850円

<勤務時間> 1) 08:40~12:10 2) 14:55~19:15 月、火、水、金は午前午後、木、土は午前、日祝は休み ※ 勤務時間、シフト勤務は相談に応じますが、午後も勤務できる方に限ります。お気軽にご相談下さい。

<休日> 日曜、祝日、木曜午後、土曜午後 |

リハビリ通信 No.189 肩甲骨固定筋の筋力低下と肩こりについて

2016年03月05日(土) QAリハビリテーション科1新着情報

|

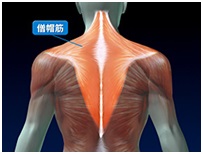

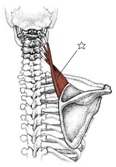

肩こりの原因は、様々なことが言われています。その数ある原因の一つとして肩甲骨固定筋の筋力低下があります。 人間の肩甲骨は胸郭上に乗るような構造をしており、様々な筋肉によって肩甲骨は胸郭から離れないように固定されています。その中でも、図1にある「僧帽筋」という筋肉が肩こりと大きく関連しているものと考えられます。この僧帽筋が筋力低下を起こすと、肩甲骨は重力に抗することができずに下がってしまいます(図2)。その結果、肩こりの好発部位である肩甲挙筋という筋肉(図3)が持続的に牽引されることにより肩こりが生じてくると考えられます。 様々な肩関節疾患を罹患して関節運動が長期に渡って制限された結果、この僧帽筋の筋力低下が生じるケースはよく経験します。その結果、二次的障害として肩こりを自覚しておられる患者さんもたくさんいます。われわれ理学療法士は肩甲骨の位置や筋力をチェックし、二次的に生じる肩こりやその他の症状の予防も念頭に置いて治療にあたっています。 リハビリテーション科 小野正博

|

リハビリ通信 No.188 関節可動域訓練について

2016年02月22日(月) QAリハビリテーション科1新着情報

|

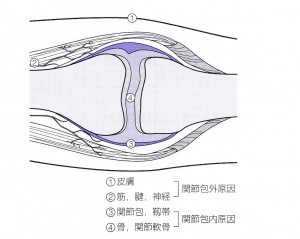

理学療法士が患者さんに対して行う治療の中に関節可動域訓練(ROM:Range of Motion)があります。関節可動域訓練は動かしにくく、制限のある関節を動かしやすくして、本来の機能を回復させる治療です。 関節を無理矢理に動かして正常な機能を獲得するわけではなく、解剖学的にどの部分が原因(癒着、柔軟性低下、滑走性低下)なのか考えます。例えば骨折をして手術を行った場合、皮膚を切開し骨折部を髄内釘、プレートなどで整復治療をすると関節内は無論のこと皮下組織でも癒着が起きます。関節包内・関節包外(図参照)、両方の要因が関節の制限になります。また、変形性の関節症の場合、骨の変形が主となり関節包内から様々な所へ影響が波及して行きます。 関節可動域の治療では原因を評価し疼痛を抑えつつ(無理矢理に関節を動かすと痛みにより防御しようと力が入り筋肉が勝手に収縮してしまう)関節を改善します。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |