夏期休業のお知らせ(再掲)

2016年08月02日(火) 新着情報

|

当クリニックでは下記の期間を夏期休業とさせていただきますので、ご案内いたします。休業期間は何かとご迷惑をおかけすることと存じますが、ご容赦くださいますように何卒よろしくお願い申し上げます。

夏期休業期間 2016年8月13日(土)~2016年8月15日(月) |

リハビリ通信 No.209 健康長寿のための老化研究推進について

2016年07月31日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

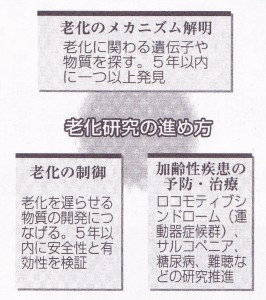

文部科学省は健康で長生きできる社会の実現に向け、老化の仕組みの解析や加齢に伴う病気の予防につながる老化研究を本格化させるため、2017年度の概算要求に数十億円を要求することで調整しているということです。 現在、日本は4人に1人が65歳以上という超高齢社会に直面しています。健康で加齢性疾患の予防が自立した日常生活につながり、さらに医療費・介護費の削減・抑制につながると考えられ1.老化のメカニズムの解明 2.老化のコントロール 3.加齢性疾患の予防・治療を柱として研究を本格的におこなう事が超高齢化社会を受容できる一歩になると考えられているそうです。 具体的な目標・課題として 1.老化のメカニズムの解明では老化に関する遺伝や老化を遅らせる物質を5年以内に見つけ、更に5年、合計10年で安全性・有効性を動物実験で検証する。3.加齢性疾患の予防・治療では、全身の筋力が低下するサルコペニア・糖尿病・難聴・ロコモティブシンドロームなどを併発する運動器疾患が治療・予防対象に挙げられます。また老化現象を数値化する測定技術、研究に役立てるモデル動物の開発も行う予定で、研究はその他にも厚生労働省、スポーツ庁、学会、製薬企業が共同で取り組む方針です。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

リハビリ通信 No.208 起立性低血圧症について

2016年07月29日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

起立性低血圧とは、立ち上がりや起き上がりの際に血圧が過度に低下し、めまいやふらつき、視野のかすみなどの症状が出現する病気のことを言います。 原因として様々な病気や投薬、加齢により血圧を調整する機能が低下します。立ち上がりや起き上がりをすると重力により下肢に血液が溜まります。その結果、心臓に戻る血液と心臓から送り出す血液が減少することで血圧が低下します。 起立性低血圧を最小限に抑えるためには、立ち上がりや起き上がりなどの体動時はなるべくゆっくりと行うこと、下肢の血液を貯留させにくくするために弾性ストッキングを使用するなどが挙げられます。 リハビリテーション科 服部 司 |

リハビリ通信 No.207 骨棘について

2016年07月24日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

変形性関節症の病態の1つとして「骨棘(こつきょく)」があります。荷重部の関節軟骨は、荷重による負荷によって変性していきます。その一方で、非荷重部軟骨は増殖し、やがて軟骨内で骨化機序が働いて骨化増大し、この骨棘が形成されます。このような作用により骨の棘(とげ)ができてしまい、骨の変形が生じます。 骨棘はもともとあるものではないため、「変形した結果のもの」、「関節可動域制限の因子」といったあまり良いイメージが無いですが、不安定な関節を安定させる要素である場合もあり、生体防御反応の一種であるとも考えられます。 図は腰椎のレントゲン画像ですが、たくさん骨棘が形成され、変形しています。骨棘の形、関節の不安定性などにもよりますが、腰椎の側屈を止めるように形成されているようにも見えます。つまり、関節の不安定性を止めるように骨棘を側方に形成しているようにも見ることができます。 当院では、理学療法を行う上でレントゲンをしっかりチェックし、骨棘の形成や関節の不安定性などを評価しますが、「骨棘ができていて関節(骨)が変形している」というだけではなく、それが「不安定性を止めようとして形成されたものなのか」などを考えながら治療を行っています。 リハビリテーション科 小野正博 |