リハビリ通信 No.215 果実アレルギーについて

2016年09月20日(火) QAリハビリテーション科1新着情報

|

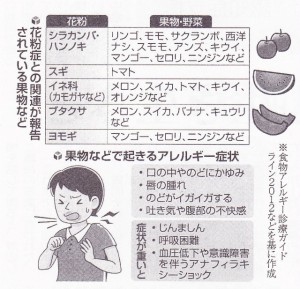

果物を食べると口の中がかゆみ、唇の腫れなどの症状が出る。「果物アレルギー」が増えています。花粉症と関連がある新しいタイプのアレルギーと考えられています。果物や野菜には花粉症のアレルゲン(アレルギーの原因となるタンパク質)と似た構造のタンパク質を含むものがあります。花粉症患者がこれを食べると症状が出る場合があります。花粉症になって数年後に果物アレルギーを発症するケースが多く見られます。なぜ遅れるか?理由ははっきりとしません。 花粉症の原因となる植物の種類によってアレルギー症状が出る果物は違ってきます。シラカバ・ハンノキの花粉症はリンゴ・モモ・サクラ、ブタクサはメロン・スイカの患者が多く、スギ花粉症はトマトで症状が出るが、報告は少ないと言われています。飲食して5分以内に口の中や唇にかゆみ違和感が出現し別名で口腔アレルギー症候群とも呼ばれ子供から大人まで幅広い世代で発症します。 とくに大きな問題点として、アレルギーの低年齢化と重症化の2つの問題があり、低年齢化は3歳で花粉症を発症、5歳で果物に反応する例もあり、とくに子供は症状をうまく伝える事が出来ないので注意が必要です。また、重症化の問題では口の中がかゆいだけではなく、呼吸困難などに移行する事もあり注意が必要です。 対策としては、口腔アレルギー症候群の原因となる果物のアレルゲンは加熱することにより分解されるので、ジャム、缶詰は症状が出現しないことが多く、一度に同じ果物、搾りたてジュースを多量に飲食しない、その他にアレルギーの専門医を受診し適切な治療を行いコントロールして行くことです。アレルギーは正しく理解し適切な治療を行えばコントロールできる時代と言われています。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

リハビリ通信 No.214 浮腫に対する理学療法について

2016年09月11日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

浮腫には、心臓や肝臓、腎臓疾患などが原因で生じる全身性の浮腫とリンパの障害や術後や外傷後などが原因で生じる局所性の浮腫に分けることができます。主として理学療法の対象となるのは後者の局所性の浮腫が中心となります。 浮腫に対する理学療法として ①挙上:患部を心臓より高くすること。 ②圧迫:弾性包帯を用いて遠位から近位にむけて同じ圧を加えながら均等に巻くこと。 ③筋収縮:筋肉の収縮・弛緩を繰り返し、循環をよくすること。 この3つを複合的に行うことで浮腫の改善に役立ちます。 リハビリテーション科 服部 司 |