リハビリ通信 No.241 歩行介助と支持基底面について

2017年09月17日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

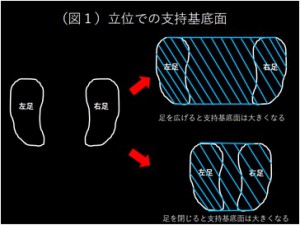

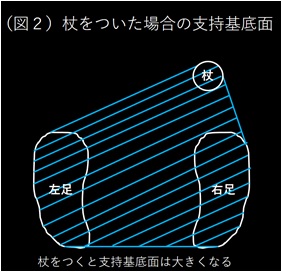

歩行が不安定な場合、安定して歩くために杖や歩行器といった器具の使用、歩行介助などが行われますが、これらは「支持基底面」を増大させることにより安定させています。この支持基底面とは、体重や重力 により圧を感じることができる支持面と、その支持面の間にできる面のことを言います。この支持基底面から重心が外れると不安定となり、転倒する危険性が生じます。そのため、この支持基底面を広げること(図1)が歩行時の安定性につながります。そして(図2)にあるように、杖をつくことで支持基底面はさらに広がり、安定します。 このように「支持基底面を広げる」ということは、歩行時の安定性につながるので、歩行介助をする際も同様に考えれば不安定性を解消できるのではないか思います。例えば、下の図のように腋窩(腋の下)に手を入れて介助する場合、介助者は反対側の手を把持して支えてあげれば杖をついている状況が再現でき、支持基底面を広げることとなるために安定します。 歩行介助のやり方は様々なものがあると思いますが、どんな方法であっても「支持基底面を広げる」ということが重要であると思います。 リハビリテーション科 小野正博 |

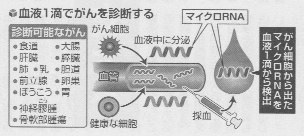

リハビリ通信 No.240 血液1滴で早期がん発見検査について

2017年09月01日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

国立がん研究センターは血液1滴で乳がんなど13種類のがんを早期発見する新しい検査法を開発し臨床研究を始めました。細胞から血液中に分泌される微小物質「マイクロRNA」を利用して乳がん・肺がん・胃がん・大腸がん・食道がん・肝臓がん・膵臓がんなど各々、固有の「マイクロRNA」を特定し、血液1滴でステージ1を含め95%以上の確率で診断でき、乳がんは97%の確率で診断が可能になりました。 利点: ①多数のがん検査を受けなくても良い ②早期発見が可能である(今までのがん血液検査では、がんが大きくなるまで腫瘍マーカーが検出できなかった) ③一度に複数の種類のがんを診断可能である 欠点: ①診断の確定に精密検査が必要である(まだ確立されておらず将来的には、がんのステージや特徴も分かるようになると考えられている) 欧米でも「マイクロRNA」を使った病気の早期発見を目指す研究が盛んですが、日本では多数の患者さんで解析をしており今後の研究に有用性・実効性があると考えられています。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |