リハビリ通信 No.253 身体運動の面と軸

2018年03月15日(木) QAリハビリテーション科1新着情報

|

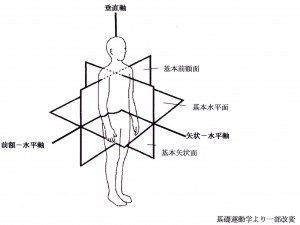

関節可動域① ~身体運動の面と軸~ 身体内部に想定される重心を通る相互に直行する3つの面を身体の基本面といい、それぞれ基本前額面、基本水平面、基本矢状面といいます。基本面以外では前額面、水平面、矢状面といいます。また、それらへの軸を矢状-水平軸、垂直軸、前額-水平軸といいます。 人の動きにはバリエーションがあり、3次元上で様々な動きが可能となります。しかし、『肩が上がらない』『足が開かない』といった問題が出た時に、どの方向でどれくらい動いていないのか?ということの指標が必要となります。そこで上記のように、面と軸を基本として各関節を評価することで再現性のある正確な可動域測定が可能となり、また医療者間においても共通した情報を得ることができます。 リハビリテーション科 堤 豊 |

リハビリ通信 No.252 増える人工関節について

2018年03月10日(土) QAリハビリテーション科1新着情報

|

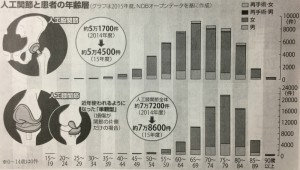

(読売新聞 2018.1.10より) 保険診療の治療件数を集積した国のデーターベースの情報が2年前から公開され国内で行われる人工関節の手術件数、患者の性別、年齢層が正確にわかる様になりました。 2015年度に国内で行われた膝の人工関節手術は7万8600件、股関節は5万4500件で国内の人工関節手術は10年前に比べ倍増しています。年齢的に最も多い膝の人工関節は75〜79歳で2万3000人、股関節の人工関節は65〜69歳で9000人、手術を受けた人の8割が女性、破損や緩みなどによる入れ替えの再手術は全体の数%程度です。 今後、超高齢社会を迎え膝、股関節の変形性関節症は増加が予想されます。人工関節が必要になる程、症状が悪化しない様に可能な限り筋肉の柔軟性と筋力を維持するためのストレッチなど運動習慣が重要です。 リハビリテーション室長 見田忠幸

|

骨粗鬆症とともに Vol.15 脆弱性椎体骨折を起こしたら安静にしないといけない?

2018年03月01日(木) 新着情報1骨粗鬆症

|

骨粗鬆症が原因で起こりやすい骨折の中でも最も多いとされているのが脊椎椎体骨折であり、わが国の年間発生件数は約100万件と推定されています。当院でも軽微な外力をきっかけに発生してしまった方が多く治療に通われていますが、そのような患者さんからよく聞かれるのが「できるだけ動かないようにしたほうがいいですか?」という内容の質問です。 骨粗鬆症を基盤とした脆弱性骨折の場合絶対安静の必要はなく、痛みに応じて動く必要があります。安静にして寝てばかりいると、認知機能の低下や筋力の低下、床ずれや肺炎など安静による弊害が起こり、もとの日常生活動作のレベルに戻れないことがあるからです。 急性期は強い痛みを伴うことも多いため、薬物や体幹装具(コルセット)の使用でコントロールを行います。コルセットは就寝時以外装着し、仮骨形成がみられる8~12週目以降を目安に除去のタイミングを医師と相談します。このような治療を組み合わせながら、一般的には日常生活動作を維持しながらの保存治療が原則とされています。原因である骨粗鬆症に対して、骨密度が著しく低い症例や、以前にも椎体の骨折を起こしている症例では医師と相談し治療を開始することをお勧めします。 骨粗鬆症マネージャー 石山瑞穂

参考文献 整形外科看護12月号. 2017vol22. メディカ出版 |