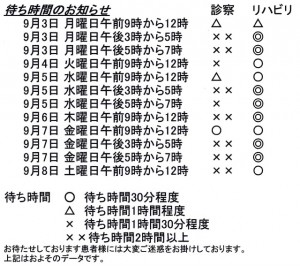

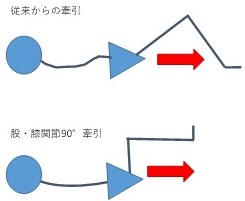

リハビリ通信 No.270 股・膝関節90°腰椎牽引について

2018年09月07日(金) QAリハビリテーション科1新着情報

|

現在、当院で使用している腰椎牽引機器は股関節90°膝関節90°の状態で腰椎の牽引を行なっています。股関節90°膝関節90°牽引の場合、前弯が減少し脊柱が牽引方向に対して水平な状態で牽引するので無理な力が脊柱に働かずに筋のリラクセーション、筋を調整する作用が起きます。腰椎の前弯が減少し脊柱が牽引方向に対して水平な状態で牽引を行う事のメリットとして椎間関節が緩やかに開く作用があり、椎間孔の開大、椎間板後部の開大に作用します。これは狭窄症・ヘルニアに有効であると言えます。 従来からの牽引は前弯がわずかに残存し、脊柱が牽引方向に対して水平ではない状態で行うので脊柱を無理に伸張する力が加わり、同時に椎間関節に不適切な力が働く事になります。 リハビリテーション室長 見田忠幸 |

本日の午後診は臨時休診になります。

2018年09月04日(火) クリニックインフォメーション1新着情報

|

台風の接近による悪天候のために、本日午後診は臨時休診にさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。 |

リハビリ通信 No.269 歩行介助について(パーキンソン病症例に対して)

2018年09月02日(日) QAリハビリテーション科1新着情報

|

パーキンソン病には様々な症状がありますが、特に「すくみ足」という歩行時の不安定性、転倒につながるような症状があります。このすくみ足とは、動作を開始する際、その動作が止まってしまう状態で有り、歩行時に1歩を出そうとしても脚が前へ出すことができなくなる症状です。 当院に通院しておられる方の中でもパーキンソン病により歩行困難な方がおられるため、転倒しないように歩行介助の方法を工夫するようにスタッフ間で情報を共有するようにしています。 すくみ足に対する対策として、歩行時にどこまで脚を前へ出すのか目印を作る、もしくは脚を出す際のかけ声などが有効であるという報告があるため、かけ声をかけながら歩行介助をしています。このようにして当院では歩行介助と転倒予防に努めています。 リハビリテーション科 小野正博 |