リハビリ通信 No.119 理学療法士の歴史について

2014年07月02日(水) QAリハビリテーション科1新着情報

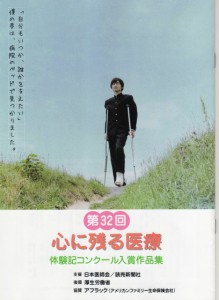

第32回心に残る医療

2014年07月01日(火) 新着情報

|

第32回心に残る医療 体験記コンクール入賞作品集は日本医師会・読売新聞社主催、厚生労働省後援、アフラック協賛で、医療従事者との心温まる交流や介護にまつわるさまざまな体験など、患者や家族の心に刻まれた感動的な体験記です。 審査委員の竹下景子さんも書いておられますが、応募作品の中の出来事はドラマをはるかに超えています。不安を抱えて医療現場を訪れる方にとっては、そこで起きる出来事は良くも悪くもそれぞれの方の心に刻まれることでしょう。医療現場で働くものとして、肝に銘じるべきことだと思われました。 皆様、是非ご覧下さい。 |

リハビリ通信 No.118 野球肘について

2014年06月29日(日) QAスポーツ整形1QAリハビリテーション科1新着情報

|

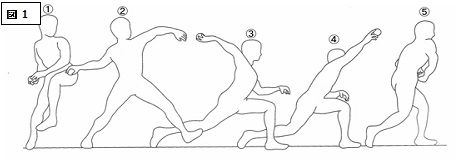

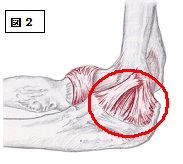

野球肘では、投球時に肘関節の内・外側に痛みが生じる疾患です。痛みの発生部位としては、肘関節の内側が多いですが、これは投球によって肘が悪くなるというより、「他関節から影響を受けて生じた症状」と考えられるケースをたくさん経験します。 その中でも特に多いのが、肩甲帯の動きが制限された結果、肩甲骨の内転(肩甲骨が脊柱に寄る運動)ができないために肘関節へのストレスが増大して発症するものです。投球動作では、腕を後ろにもっていきます(図1の②)。この動作では、肩甲骨の内転運動が必要不可欠となります。しかし、筋肉の柔軟性が低下することによって肩甲骨の内転運動が制限されてしまうと腕が後ろに持っていけず、結果として肘下がりの投球動作となってしまいます。そのような投球フォームを繰り返すことにより、肘関節の内側にストレスが加わり続け、肘の内側における安定性を司る内側側副靭帯の損傷につながります。 次に、この内側側副靭帯(図2の赤丸)による制動力が低下すると、関節安定化作用は筋肉(図3)に頼るしかない状態となります。もともと靭帯による制動で安定している関節が、靭帯よりも制動力が低い筋肉に頼ってしまうわけですから、その筋肉にも痛みが生じてくることは容易に想像できると思います。 この靭帯(内側側副靭帯)と筋肉(円回内筋)の付着部は隣接しています。そのため、肘関節の内側で痛みが生じている場合、どちらの組織が痛みの原因になっているかを鑑別しなければ、原因組織が特定できません。そのため、我々理学療法士は、どの組織が原因となって痛みが生じているのか、どの組織にストレスが加わって痛みが出現しているのかを鑑別するために各組織を触診し、動作をチェックしながら原因組織を特定し治療を行っています。 リハビリテーション科 小野正博

|