三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

2018 年 3 月 のアーカイブ

第2回ラグビードクターカンファランス

2018年03月17日(土) 院長ブログ先日、第2回ラグビードクターカンファランスが開催されました。基調講演Ⅰは「スポーツ外傷・変形性関節症における診断と救急処置(肩・腰・膝を中心に)」で演者は東京慈恵会医科大学スポール・ウェルネスクリニック診療部長舟崎裕記先生でした。基調講演Ⅱは「World Rugbyにおける脳振盪のマネジメント~エリートラグビーからコミュニティーレベルまで~」で演者は流通経済大学スポーツ健康科学部教授山田睦雄先生でした。基調講演Ⅲは「2017年女子ワールドラグビーにおける医療体制を経験して…」で演者は亀田総合病院スポーツ医学科部長代理服部惣一先生でした。土曜日の診療後に駆けつけましたので、基調講演Ⅱから拝聴いたしました。

基調講演Ⅱでは山田睦雄先生がWorld Rugbyにおける脳振盪のマネジメントについて紹介してくださいました。山田睦雄先生によりますとラグビーフットボールでは脳振盪に関するマネジメントは世界レベルで統一された基準で厳密に規定されており、他の競技と比較すると珍しいということでした。World Rugbyホームページ中のPlayer Welfareのページには脳振盪の受傷後から復帰に至るまでの対応について詳細に述べられていますが、山田睦雄先生によりますとプログラムの中で説明されていることは、基本的にラグビーの試合中に発生した脳振盪の対応はRecognize & Removeであるそうです。これはすべてのレベルのラグビーに適応されており、「脳振盪または脳振盪の疑いのある選手は退場にして再出場させない」というものであるそうです。World Rugbyが規定するエリートレベルの試合に関してのみ特別な脳振盪の対応を行っており、これがHead Injury Assessment (HIA)であるということでした。

基調講演Ⅲでは服部惣一先生が2017年8月に行われた第8回女子ワールドカップ・アイルランド大会に4大会ぶりに出場を果たした日本代表「サクラフィフティーン」のチームドクターとして帯同した経験を踏まえて、女子ワールドカップ大会での医療体制、女子ラグビーのエリートレベルでの外傷・傷害データ、女性アスリートに特徴的な問題である「月経」や女子アスリートに多いとされる「脳振盪」と「前十字靱帯断裂」、現場で有用であった携帯型超音波検査機器などについて報告して下さいました。大変、有意義な学会であったと思われました。

今回、学会の会場が東京大学伊藤国際学術研究センター「伊藤謝恩ホール」で開催され、こちらは東京大学赤門のすぐ隣であったために、私は初めて生で赤門を見ることができました。さすがに重厚で趣のある建築物でした。

梅まつり

2018年03月15日(木) 院長ブログ今日は随分暖かかったですね。真冬から突然、春(初夏?)が訪れたような感じでした。

この陽気で桜の開花も例年より早まっているようですね。梅は今が見頃のようです。

月ヶ瀬梅渓では梅まつりを開催しているそうです。梅の花は咲き始めから2週間ほどかけてゆっくりと見頃を迎えていき、咲き始め、3分咲き、5分咲き、7分咲き、見頃と、それぞれの景色を楽しめるそうです。今日はすでに7分咲きということでした。

名張からも近いですし、また訪れたいですね!

リハビリ通信 No.253 身体運動の面と軸

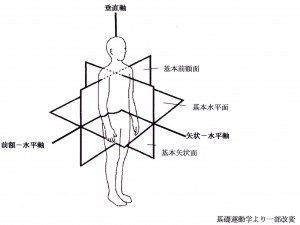

2018年03月15日(木) QAリハビリテーション科1新着情報関節可動域① ~身体運動の面と軸~

身体内部に想定される重心を通る相互に直行する3つの面を身体の基本面といい、それぞれ基本前額面、基本水平面、基本矢状面といいます。基本面以外では前額面、水平面、矢状面といいます。また、それらへの軸を矢状-水平軸、垂直軸、前額-水平軸といいます。

人の動きにはバリエーションがあり、3次元上で様々な動きが可能となります。しかし、『肩が上がらない』『足が開かない』といった問題が出た時に、どの方向でどれくらい動いていないのか?ということの指標が必要となります。そこで上記のように、面と軸を基本として各関節を評価することで再現性のある正確な可動域測定が可能となり、また医療者間においても共通した情報を得ることができます。

リハビリテーション科 堤 豊

アレルギー講習会

2018年03月11日(日) 院長ブログ先日、平成29年度文部科学省補助事業「アレルギー講習会(学校における普及啓発講習会)」(三重県開催)が開催されました。行政説明として「学校におけるアレルギー疾患に対する取組」演者は文部科学省健康教育・食育課健康教育調査官松崎美枝先生、実践発表として「食物依存性運動誘発アナフィラキシー~食物アレルギーはだれにでも起こる」演者は四日市市立立山手中学校養護教諭萩美穂先生、講演は「食物アレルギー・アナフィラキシー対応の現状と課題」で演者は獨協医科大学医学部小児科学教室主任教授吉原重美先生でした。木曜日の午前診療が終了してから駆けつけましたので、遅れて参加で講演のみ拝聴いたしました。

行政説明では資料によりますと、なぜ、学校でのアレルギー疾患に対する取組が必要か?としてアレルギー症状は原因物質と接することにより生じるので環境の整備により症状を抑えることが可能であることと、アレルギー疾患の中には命に関わるものがあり適切な対応により救命が可能であるからということでした。環境整備ができていたら緊急時の対応が必要なくなるかと言えばそうではなく、予期できない事例もあり得ることから誰もがすぐに緊急時対応できることが重要であるということです。学校におけるアレルギーに対する取組のゴールとは全ての児童生徒などが安心して学校生活を送ることであるということで、アレルギー疾患の理解、関係者間での連携体制づくり、関係者間での情報共有、各種研修の実施、アレルギー症状を出さないための環境づくり、緊急時の速やかな対応などが重要であるということでした。

実践発表は資料によりますと食物アレルギー既往のない生徒の起こった食物依存性運動誘発アナフィラキシーに対する対応の反省を元に、全職員で心肺蘇生、AED、エピペン練習を実施し全職員が危機管理意識を持てるようになり、全ての子どもの息苦しさ、咳、腹痛などの体調不良を「食物アレルギーの症状かも?」という視点で全職員が見ることができるようになり、部活時の「息苦しさ」を訴えた子どもに対して部活動顧問が適切な対応ができるようになり、保護者につなげ、病院受診することができたということでした。

講演は「食物アレルギー・アナフィラキシー対応の現状と課題」で講師は獨協医科大学医学部小児科学教室主任教授吉原重美先生で、吉原重美先生によりますと学校で起こり得るアナフィラキシーの主なリスク因子は免疫機能に関連するリスク因子(IgE依存性)として食物、毒液(蜂、蟻など)、薬剤、ラテックスなどと、免疫機能に関連しないリスク因子(肥満細胞を直接的に活性化)として物理的因子(例:運動、低温、高温、日光)などに分類されるそうです。学校で問題になる食物アレルギーのタイプは即時型症状(じんましん、アナフィラキシーなど)と特殊型として食物依存性運動誘発アナフィラキシー、口腔アレルギー症候群に分類されるそうです。食物アレルギーの症状は皮膚症状(かゆみ、むくみ、じんましん、皮膚が赤くなる)、粘膜症状として眼の症状(白目があかくなる・プヨプヨになる、かゆくなる、涙が止まらない、まぶたがはれる)、鼻の症状(くしゃみ、鼻汁、鼻がつまる)、口やのどの症状(口の中・くちびる・舌の変な感じ・はれる、のどのかゆみ・イガイガ感)、消化器症状として腹痛、気持ちが悪い、吐く、下痢、呼吸器の症状としてのどが締め付けられる感じ、声がかすれる、犬がほえるようなせき、せき込み、ぜーぜー、呼吸がしづらい、全身性症状としてアナフィラキシー(皮膚・粘膜・消化器・呼吸器の様々な症状が複数出現し、症状がどんどん進行してくる状態)、アナフィラキシーショック(ぐったり、意識がもうろうとしている、呼びかけにキチンと反応できない、顔色が悪い)などであるそうです。吉原重美先生によりますとアナフィラキシーショック出現までの平均時間は18.59分、74%が30分以内にショックを起こしているという報告があるそうです。米国の調査では食物アレルギーによる死亡を調査した報告で、食物によるアナフィラキシー反応で死亡した5~20歳の患者17例全例が治療を必要とする喘息患者であったいう結果であったそうで、喘息を合併する食物アレルギー患者は要注意であるということでした。アナフィラキシーが起こったときの緊急時の治療薬は抗ヒスタミン薬、気管支拡張薬、ステロイド薬、エピペン®で、効いてくるまでの時間はエピペン®が他に比べて短く5分以内で即効性があるものの、持続時間は約20分と短いので効果が切れてしまう前に、必ず救急車で病院に搬送することが必要であるということでした。吉原重美先生によりますとアナフィラキシーに対する第1選択薬はアドレナリン自己注射薬で、日本ではエピペン®が販売されているそうです。2012年の給食アナフィラキシー死亡事故以来、全国的にエピペン®の処方数は増加傾向であるそうですが、アナフィラキシー時に適正使用できない症例が少なからず存在するということでした。日本小児アレルギー学会による一般向けエピペン®の適応は、エピペン®が処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う場合、下記の症状が一つでもあれば使用すべきであるということです。消化器の症状(繰り返し吐き続ける、持続する強い、がまんできないおなかの痛み)、呼吸器の症状(のどや胸が締め付けられる、声がかすれる、犬が吠えるような咳、持続する強い咳き込み、ゼーゼーする呼吸、息がしにくい)、全身の症状(唇や爪が青白い、脈を触れにくい・不規則、意識がもうろうとしている、ぐったりしている、尿や便を漏らす)などの症状です。

吉原重美先生によりますと、エピペン®使用に自信が持てない理由としてエピペン®の投与に対して何が不安なのか?という調査で、タイミングが分からない、手技に自信がない、注射薬だから、副作用が心配であることなどが挙げられたそうです。過去に学校で2回のアナフィラキシー歴があり、エピペン®を使用できず救急搬送されていたケースで、その後の事例検討会で第一発見者の教師が打つと決めたことで、3回目はエピペン®を使用できたそうです。

吉原重美先生によりますとアレルギーの症状は様々であり、症状はいつも同じとは限らない、発見時に症状が軽くても重症になることもあることなどから、第一発見者が経過を観察することの重要性を指摘されました。症状の強さを予測することは不可能なので、油断せず繰り返し観察することが大切であるということでした。また吉原重美先生は何か突発的な事態が起こったときに現場に居合わせた個人の行動を促し、的確な判断を導く活動の事前指示書である食物アレルギーの緊急時対応のためのアクションカードについて紹介してくださいました。

医療従事者でない方が注射薬などを使用することは、やはり戸惑いとためらいを感じてしまうものと思われます。全ての児童生徒などが安心して学校生活を送るために、ますます地道な啓蒙活動が必要であると思われました。