三重県名張市/整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、スポーツ整形外科の診療は秋山整形外科クリニックへ

2017 年 7 月 のアーカイブ

リハビリ通信 No.236 反射性失神について

2017年07月06日(木) QAリハビリテーション科1新着情報満員電車、人混みの中、学校の朝礼集会など突然、意識を失い倒れてしまう失神は一般に「気絶」「貧血」と呼ばれ何かの原因で血圧が急に低下し、脳の血流が一時的に減るために起こります。倒れて頭が低くなると脳に血流が行き渡り、数分以内に意識が戻ります。

アメリカの研究によれば失神の発生率は年間1000人あたり6人程度、日本の人口に発生率を当てはめると年間70万人以上が失神している計算になります。

失神は3つのタイプがあり最も多いのが①自律神経の一時的な変調が原因とされる「反射性失神」②不整脈など心臓の病気による「心原性失神」③立ち上がるとすぐに起きる「起立性低血圧」があります。この中で高リスクなのは「心原性失神」で突然死につながる可能性があります。失神の前に胸の痛みを感じたか、家族に突然死をした人はいないかなどを問診で確認し、心電図で詳しく調べ必要な治療に進みます。「反射性失神」「起立性低血圧」は命に関わることはありません。

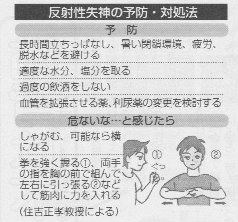

再発予防として「反射性失神」は何らかの前兆があることが多く、どの様な環境で失神したのか、倒れる前に体調や気分にどんな変化があったのか、などを丁寧に確認することが最も大切で、生活面で注意をする必要があります。

具体的に注意をする場面・環境は、長時間立ち続けない、満員電車などの暑い閉鎖環境は失神を起こしやすい、疲労は避け体調を維持する、適度な水分・塩分をとり脱水を防ぐ、過度な飲酒を避けるなどです。

自分でできる対策としては過去の失神と似た様な前兆があり「危ない」と感じたら、その場でしゃがみ込む、横になるなど頭を低く保つ、また、握り拳を行い、胸の前で両手の指を組んで左右に引っ張り合い筋の収縮を促すのも有効とされています。病状を理解し対処法を知ることで精神的な不安を軽減することも重要な対策の一つです。

リハビリテーション室長 見田忠幸

骨粗鬆症とともに Vol.7 子どものロコモティブシンドローム

2017年07月02日(日) 新着情報1骨粗鬆症昨今日本では高齢者の増加とともに要介護者も増え続けており、要支援、要介護の認定要因は転倒、骨折や関節疾患などの運動器障害によるものが上位を占めています。ロコモティブシンドローム(以下ロコモ)は介護の原因となることも多く、高齢化社会においての大きな課題となっています。しかしこのような課題が高齢者だけではなく、子ども世代においても深刻な課題となっている現状があるようです。

文部科学省の「体力・運動能力調査によれば、子どもの体力、運動能力は昭和50年までは上昇していますが、50年から60年までは停滞し、その後昭和60年頃から現在まではずっと低下し続けているそうです。その背景にあるのは子どもの運動不足と言われています。交通機関の発達、家電製品の普及により、生活の中で身体を動かさなくてもよい環境になったこと、テレビやゲームの普及で外遊びが少なくなったことなどが大きく影響していると言われています。

子どもロコモとは子どものロコモティブシンドロームの略であり、運動機能不全および不調とされています。本来は高齢者にみられるからだの硬さや筋力低下が子どもにも同様に起こっている現状があるそうです。

跳び箱に手をついたら骨折した、何度も骨折を繰り返す子どもが多いなどの背景には、子どもロコモが大きく影響していると言われており、深刻な問題として捉えられています。このような現状に早期から介入するため、2016年から学校保健の定期健診の中に運動器検診が導入され、全国の学校で行われるようになりました。

子どもロコモの状態はけがをしやすい状態に陥るだけではなく、しっかり立てない、きちんと座れないということから、勉強への集中や心や身体の発達にまで影響が及ぶと言われています。

参考文献

跳び箱に手をつき骨折する子ども、柴田輝明著、ポプラ社、2016

骨粗鬆症マネージャー 石山瑞穂